#AMáscaraDaFragilidade

Hoje faz nove anos da morte de David Bowie, o último profeta do nosso tempo

“Ele viveu todo o tempo necessário para experimentar muitas vezes cada uma das possibilidades do seu ser; para que fizesse, de si mesmo, diversas idéias diferentes, e para que resgatasse delas, conhecendo-se sempre mais vasto. Conseguiu encontrar-se, perder-se, recuperar-se e reconstruir-se, ser diversamente o Mesmo e o Outro; e observar em si mesmo seu ritmo de mudança e de crescimento. Uma mudança de amplitude quase secular, através da substituição insensível dos gostos, dos desejos, das opiniões, dos poderes do ser leva a imaginar que um homem, vivendo com muita obstinação, experimentaria sucessivamente todas as atrações, todas as repulsas, conheceria talvez todas as virtudes, com toda a certeza, todos os vícios; esgotaria finalmente, a respeito de tudo, o total das afeições contrárias e simétricas que podem ser excitadas”.

Paul Valéry, em um discuro em homenagem ao centenário de Goethe.

1.

Todos nós sabemos que David Bowie (1947–2016) não foi Goethe, mas sabemos que ambos foram os únicos artistas que conseguiram, dentro do seu tempo, captar o Zeitgeist e superá-lo, através de uma síntese entre o experimental e o popular, sem perder a ousadia e, o mais importante, a qualidade. Em Heathen (2001), Bowie faz uma meditação exemplar sobre a sensação de decadência e morte que se espalhou depois do Terror do 11 de setembro, ao declamar como um poema a letra da canção “Sunday”. “Nothing remains” (Nada permanece), ele diz, enquanto uma sequência de guitarras e ruídos estranhos surpreende o ouvinte, que tenta fazer como o próprio Bowie canta, “We should crawl under the bracken/ Look for the shafts of light” (Nós devemos engatinhar entre as ruínas, procurando por raios de luz).

Definitivamente, “Sunday” não é uma canção dominical, em que o sol brilha para todos. O domingo de Bowie é de uma incerteza assustadora, em que nada permanece porque, na verdade, “é o começo do nada e nada mudou”, mesmo que momentos depois ele afirme o contrário — que “tudo mudou”. Tudo mudou porque, pela primeira vez, o Nada passou a existir — ou, para ser exato, o Nada passou a ter (algum) sentido. É claro que esta é uma afirmação que pode ter saído da boca de um sofista, mas o fato é que David Bowie faz este questionamento — se o Nada realmente existe? — porque ele quer refletir sobre o que sobrou depois daquela monstruosidade que foi o 11 de setembro e, principalmente, quais foram seus efeitos sobre a cultura em que ele atuava.

Suas conclusões não foram as mais felizes — mas foram as mais dignas a que um artista pode alcançar. Para chegar a elas, Bowie teve que passar por um processo lento e gradativo durante trinta anos, em que ele teve de construir e destruir as máscaras que cobriam sua verdadeira personalidade para mostrar uma outra — aquela que mostra a fragilidade de suas indecisões e reflexões. De certa forma, Heathen foi o álbum que David Bowie estava se preparando para fazer desde o início de sua carreira como cantor e compositor, e se uma tragédia como o Terror de 11 de setembro foi um dos fatores responsáveis pelo seu definitivo amadurecimento, isto é um sinal de que não estamos testemunhando não só o fim de uma era, mas também o começo de uma outra. Contudo, para esta ressurreição acontecer de fato e com toda a sua pureza possível, temos de purgar o medo do que nós nos tornamos e lembrarmos de Deus em todos os nossos julgamentos (“In your fear/ Of what we have become/Take to the fire/ Now we must burn/ All that we are/ Rise together/ Through these clouds/ As on wings (…) All my trials/ Lord will be remembered”). Somente dessa forma poderemos dizer se tudo está realmente mudado.

2.

Bowie sempre foi um mestre em duas coisas: canções que retratam personagens desesperados em cenários apocalípticos e uma capacidade infinita de mudar de estilo, seja de música, de atitude, de moda, mas sem perder a unidade que mantém a máscara que escondia o franzino David Robert Jones, nascido em 1947 na cidade de Brixton. Apaixonado por artes plásticas e por música, David Jones trocou o seu nome por David Bowie porque queria um nome tão afiado quanto Mick Jagger, apesar da lenda dizer que ele substituiu o sobrenome pela marca da faca Bowie, devido a uma surra que levou de um amigo “pero no mucho” da escola, o qual teria furado o seu olho, inutilizando-o completamente (mentira: o olho ficou paralisado devido a um soco na cara, o que dá a impressão de que Bowie tem olho de vidro, já que a cor das suas íris mudam conforme a luz do ambiente).

O rock foi sua maneira de se expressar em termos musicais, principalmente em um mundo onde o pai morrera prematuramente (em 1969) e o irmão Terry apresentava claros sintomas de esquizofrenia (ele se suicidaria em 1991). Logo na juventude, Bowie mostrava quem seria no futuro: um sujeito preocupado com as últimas tendências da moda e da música, cauteloso, meticuloso quando se trata de finanças e perfeccionista na hora de compor uma canção, seja ela um simples twist ou uma balada folk. Mas esta personalidade forte também cairia na armadilha fácil da bissexualidade e das drogas.

Um dos motivos porque muitas pessoas não gostam da obra de David Bowie é a sua fama de homossexual e as lendas que cercam seu comportamento andrógino, acentuado pelo próprio ao longo de sua carreira, ainda mais quando seu primeiro grande sucesso foi sob a forma de Ziggy Stardust, um extraterrestre sem sobrancelhas que se vestia como uma mulher e gritava como uma cadela no cio. Bowie afirmou que teve experiências com outros homens (entre eles, Mick Jagger e Lou Reed) e que sua vivência com as drogas chegou ao ponto de que um tinteiro poderia passar pela sua narina direita, tamanho o rombo que o consumo de cocaína fez ao seu organismo. Isso não prejudica em hipótese nenhuma a avaliação de seu trabalho; aliás, só tende a acrescentá-lo porque, ao contrário de muitos superstars de nossa época, Bowie nunca fez apologia da bissexualidade e do vício. A prova disso é que seus personagens de caráter sexual ambíguo, como o Homem que Vendeu o Mundo (“The Man Who Sold the World”) e Ziggy, são propositadamente espalhafatosos, bregas (“Eu queria transformar o rock-n’-roll em um espetáculo de mal gosto”, ele disse uma vez em uma entrevista à Rolling Stone) e tinham uma morte rápida — como aconteceu com o próprio Ziggy, que foi assassinado por Bowie em um concerto, porque “sinceramente, já estava ficando louco com aquele ET”. Além disso, Bowie fez questão de realizar três de seus discos mais perfeitos — Low, Heroes e Lodger — bem na época em que a sua desintoxicação chegava a um limite insuportável, mostrando aos seus fãs como sua voz estava acabada e sem o poder de antes.

Com o passar do tempo, Bowie foi reformulando sua persona em um cantor de caráter assumidamente conservador e heterossexual. Nos anos 1980, ele lançou Let’s Dance, talvez o álbum mais comercial que um sujeito que amava as experimentações já fez, repleto de odes à mocinhas que viviam no bairro de Chinatown (“China Girl”, feito em parceria com Iggy Pop) ou então às danças maliciosas com outras mocinhas em pleno verão (a canção-título, com sua paródia fantástica de “Twist and Shout” como coro de fundo). Claro que essa mesma década foi também o momento mais desprezível de sua carreira (o próprio afirmou isso em uma entrevista, numa autocrítica implacável), com discos como Tonight, Tonight e Never Let Me Down, ou então ter a participação em baboseiras como Labirinto, mas ele teve de passar por esta fase após os destroços que foram os anos 1970, os anos em que qualquer coisa que Bowie fazia era marcada com o adjetivo de “gênio”.

Mas o fato é que esses mesmos anos foram os destroços mais produtivos de sua vida. Ninguém teve a capacidade de praticar a união entre o pop e o experimental além de David Bowie. Até mesmo Lou Reed, um sujeito que não costuma falar bem dos outros colegas, reconhece que Bowie foi ímpar nesta área: “Ele fez o que todo mundo queria fazer, mostrar como era podre o nosso mundo, mas sem perder a beleza da música”. E quando se trata da música, Bowie realizou verdadeiras pérolas. Capaz de alterar o registro da voz conforme o assunto da canção, ele desenvolveu não uma personalidade, mas várias, o que lhe deu o tão batido nome de “camaleão do rock”. Criou personas antológicas, como o alienígena Ziggy Stardust, o proto-fascista Thin White Duke, o soul man de Philadelphia, o maluco Alladdin Sane (o nome é um trocadilho fenomenal com a frase “a lad in sane” — um cara insano), o solitário de Berlim, o superstar de Let’s Dance, o detetive de Outside e o melancólico de Heathen. Contudo, Bowie sempre viu esses personagens em função das canções e nunca o contrário.

São as canções que contam a história e, no caso de Bowie, o desespero por uma vida melhor que não pode ser vivida neste mundo parece ser o mote frequente de seus álbuns. Mas eles não são apenas tentativas de discos conceituais ou de operas-rocks, o que ficaria muito chato e pedante. Sutilmente, Bowie faz uma reflexão sobre a cultura em que vive e influencia, não hesitando criar discos radicalmente políticos, como é o caso de Diamond Dogs (1974), inspirado no 1984 de George Orwell, ou álbuns explicitamente esquizofrênicos, como foi com Low (1977) e Heroes (1977), divididos em dois lados, um mais comercial e outro mais experimental, referência clara ao lugar onde foram gravados, nos estúdios La Hansa, a quinze metros do muro de Berlim.

Essa característica reflexiva na obra de Bowie — tomada de Lou Reed e Bob Dylan e das pinturas de Mondrian, de quem é um estudioso profundo — permite que as canções saiam do mero estereótipo e possam atingir a alma do ouvinte como uma experiência universal. Neste caso, é a experiência que todos nós já tivemos: a de que, no meio da nossa fragilidade, descobrir a nossa força, justo no momento em que tudo parece desabar. Os personagens de Bowie são os seres mais solitários do mundo e esta solidão é capaz de atos terríveis, como vender a alma por um pedaço do mundo (“The Man Who Sold The World”), virar um assassino que mata meio mundo em Detroit por querer imitar Che Guevara (“Panic In Detroit”) e confundir o amor com os efeitos colaterais da cocaína (Thin White Duke em “Station to Station”, quando canta: “It’s not the side effects of the cocaine/ I think it must be love”), ou então fazer os atos mais nobres, como assumir sua própria solidão (Ziggy Stardust em “Rock-n’-Roll Suicide”), pedir a Deus que aceite sua prece (a extraordinária “Word on a Wing”, em que Bowie mostra ser um compositor religioso de mão cheia) ou então proteger a sua amada a qualquer custo (o hino de todos os “beautiful losers”, “‘Heroes’”, no qual o título é escrito entre aspas devido ao sentido irônico que Bowie quer dar aos seus “heróis”).

Talvez o desesperado em questão seja o próprio David Bowie, um sujeito que teve de se reconstruir constantemente para que o público notasse justamente a sua verdadeira fragilidade. Era um método brechtiano às avessas: quanto mais máscaras, mais se conhecia a sua alma e sua visão de mundo. Mas Bowie não era apenas um cantor que se preocupava com a performance — apesar de ter sido um ator de cinema e teatro bissextos e que mostrava um inegável talento na frente dos palcos e das telas (vejam Fome de Viver, em que interpreta um vampiro agonizante ou lembrem-se da aclamada interpretação como o Homem Elefante nos palcos londrinos). Ele era, antes de tudo, um músico — e pode-se dizer que é um dos maiores experimentadores que a música em qualquer gênero já teve. Bowie rompeu barreiras musicais entre o rock e a ambient music com a trilogia Berlim, feita em colaboração com Brian Eno e Tony Visconti, que formam os álbuns Low, Heroes e Lodger; foi o primeiro a antecipar a soul music com o funk branco de Philadelphia em Young Americans (1975); fez uma das distorções mais bonitas do rock em Diamond Dogs e provou que poderia se auto-parodiar (algo que praticou frequentemente) em Scary Monsters (And Super Creeps), com a canção “Ashes to Ashes”, que remetia ao seu grande sucesso, “Space Oddity”, também conhecida como a triste história do Major Tom flutuando pelo espaço sideral.

Depois da década de 1980, os críticos e até mesmo os fãs achavam que ele estava liquidado no star system, chegando ao ponto de formar uma banda chamada Tin Machine, que deveria ser mais agressiva, mas acabava soando como Bowie até a última nota. Contudo, entre 1992 e 1994 o seu casamento com a modelo Iman (depois de um divórcio turbulento com Angela, a “Angie” dos Rolling Stones, que Mick Jagger cantou em homenagem porque ela havia flagrado o esposo com ele na cama do casal) provocou uma mudança em seu temperamento. “Fiquei mais calmo, pensando que finalmente deveria formar uma família normal. No fim das contas, eu queria ser um cara normal, sem vícios, sem fama de superstar, um cara que vai ao supermercado e compra uma caixa de leite”, disse Bowie uma vez ao jornal londrino New Musical Express. Essa procura pela normalidade chega a ser comovente para um sujeito que teve de tudo, menos uma vida regrada. Mas também provoca um estranho paradoxo na alma do artista, que fica mais inquieto com o destino do mundo onde vive.

Foi o que aconteceu com Outside (1995), um dos grandes discos dos anos 90, talvez ao lado de The Fragile, da banda Nine Inch Nails, a obra que capta com perfeição os sons de angústia que cercavam a Geração X. Na verdade, Bowie já tinha feito um comeback ao velho estilo com Black Tie White Noise, um Young Americans amadurecido e melhorado, mas nada poderia supor que o mesmo cinquentão que havia escrito “The Wedding”, feito em homenagem à nova esposa, poderia nos dar algo tão sombrio como “The Heart’s Filthy Lesson” ou “The Motel”.

Outside era para ser a primeira parte de uma trilogia que contaria as aventuras do detetive Nathan Adler em busca do assassino da pequena Baby Grace, mutilada em mais de cem pedaços. A visão distopica que Bowie havia apenas esboçado em Diamond Dogs atinge níveis extremos de loucura, tudo graças ao piano clássico de Mick Garson e à influência de Trent Reznor, do Nine Inch Nails, que, por sua vez, igualmente influenciado pelo Low de Bowie, havia concebido um dos álbuns mais doentes da História, The Downward Spiral (1994). Em Outside, a música é composta por ruídos, o cheiro é de morte constante e as pessoas sequer se cumprimentam, preferindo serem tratadas como estranhas. Se você quer encontrar paz, não será neste mundo, era o que Bowie queria dizer.

A tendência pessimista continuou com Earthling (1997), um disco duro, difícil, inspirado nas batidas do trance e do drum-n’-bass; Bowie ia além da moda, pintando um universo dominado pela paranoia (“I’m Afraid of Americans”) e pela mentira como a única forma possível para os visionários (“Telling Lies”). A crítica odiou o que ele tentou fazer, chamando-o de “oportunista”. Bowie respondeu com uma turnê em que só cantava músicas dos seus dois últimos álbuns, além de criar o primeiro provedor privado na Internet com a BowieNet e comprar todas as ações dos direitos de suas canções, amealhando uma fortuna pessoal de quase 70 milhões de dólares.

Dois anos depois, lançava Hours, um álbum autobiográfico em que Bowie começava a fazer algo que só Bob Dylan havia feito com Time Out of Mind: o confronto com a velhice. Em “Tuesday’s Child”, uma das provas de que Bowie é um dos maiores crooners do nosso tempo, ele canta sobre remorsos do passado que não conseguem ser resolvidos no presente. Estes remorsos se disseminarão no disco inteiro, que são curados apenas pelo tempo (as “horas” do título). A capa mostra dois Bowies, um morto e outro segurando o cadáver, numa citação da Pietá de Michelangelo. Hours tinha algo de transição, como se um novo Bowie fosse surgir, talvez sem a máscara e somente com sua verdadeira face.

3.

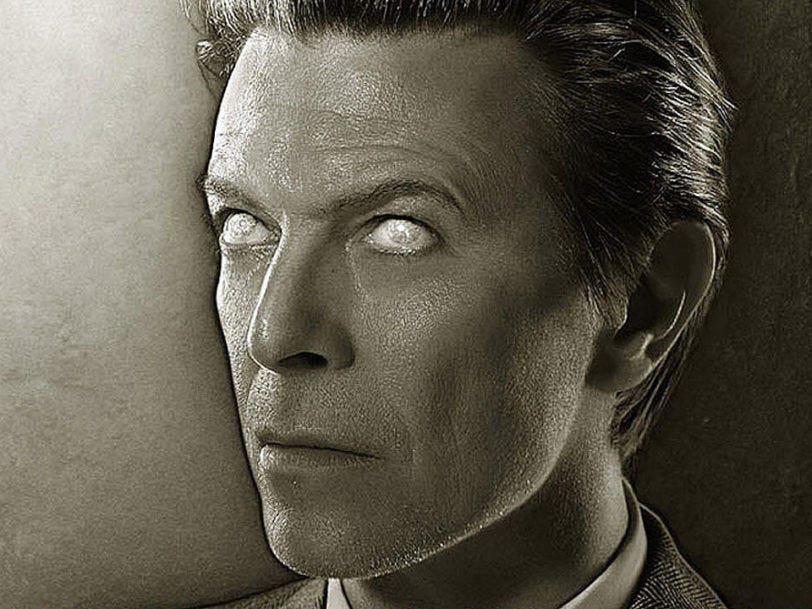

O rosto está coberto de bronze e os olhos estão cegos na capa de Heathen (“pagão” em inglês), mas parece que agora temos somente a máscara da fragilidade. Em seu novo álbum, Bowie não hesita mostrar que está com medo e que a única coisa que procura é uma luz, mesmo que esteja sob a forma de uma mulher que espera há muito tempo e que não vem. O encarte mostra quadros de Nossa Senhora rasgados e, numa foto reveladora, três livros encadernados ao estilo século XIX: A Gaia Ciência, de Nietzsche, A Teoria Geral da Relatividade, de Albert Einstein e A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud. Ao lado a frase “I can feel die” (Posso sentir morrer). Em um trabalho visual magistral, Bowie nos diz qual é o tema de seu disco: neste mundo dominado pela cegueira do paganismo, será que ele vai permanecer, será que vai continuar?

Ele chega à pior das conclusões: a de que este mundo, o mundo de Freud, Nietzsche e Einstein, está morrendo. Fica claro que Bowie foi um dos poucos artistas a compreender realmente os efeitos do Terror de 11 de setembro na história da Humanidade. Aquilo não só foi um fato terrível porque quase 3.000 pessoas morreram ou porque revelou um inimigo que nenhum Estado pode controlar. O Terror de 11 de setembro foi monstruoso porque mostrou com exatidão o Mal Lógico, o Nada que tem um sentido, o qual é justamente alimentar-se do nada — e este nada somos nós mesmos, nossas almas, nossas vidas e, enfim, a nossa cultura.

Roger Kimball, em seu brilhante ensaio “The Fortunes of Permanece”, lembra com muita propriedade o que C.S. Lewis disse em circunstâncias similares em 1939:

“O 11 de setembro precipitou uma crise na qual ainda não podemos ver qual será o fim. Parte da tarefa que nos enfrenta agora é reconhecer a profundidade do barbarismo que desafia a sobrevivência da cultura. E parte deste reconhecimento se baseia em reafirmar os valores centrais que estão sob ataque. Ultimamente, a vitória no conflito que nos cerca será determinada não por armas inteligentes mas sim por mentes inteligentes. Isto é para dizer que o conflito não é apenas — e não é unicamente — um conflito militar tanto quanto um conflito de visões-de-mundo. É conveniente comandar grupos de batalha e mísseis teleguiados; é essencial ter a vontade de usá-los e a fé que a nossa causa, a causa da cultura, é a melhor esperança para a humanidade. Mark Steyn se exprimiu bem ao escrever: ‘Se estamos tão envergonhados como insistimos que estamos — de nós mesmos, de nossa cultura, de nossa história — então inevitavelmente nós estaremos convidados para a nossa própria destruição’. A matança horripilante de 11 de setembro nos tenta a marcar uma linha divisória em torno daquele dia e tratar as suas consequências imediatas como um caso excepcional. Há, contudo, um sentimento muito profundo em que os ataques terroristas marcaram não a fragilidade da normalidade, mas sim a normalidade da fragilidade. Este é um ponto que C.S. Lewis deu com grande eloquência num sermão que ele pregou em Oxford em 1939.

‘Acho importante’, ele disse, ‘em ver a calamidade presente numa perspectiva verdadeira. A guerra não cria nenhuma situação nova: ela simplesmente agrava a situação humana permanente que não podemos mais ignorar. A vida humana sempre viveu à beira de um precipício. A cultura humana sempre teve de existir sob a sombra de algo infinitamente mais importante do que ela mesma. Se os homens tivessem adiado a busca pelo conhecimento e pela beleza até que estivessem seguros, a busca nunca teria começado.

Estamos enganados quando comparamos a guerra com a ‘vida normal’. A vida nunca foi normal. Mesmo aqueles períodos em que nós pensamos serem os mais tranquilos, como o século XIX, revelaram-se, se olharmos mais de perto, cheio de crises, alarmes, dificuldades, emergências. Nunca faltaram as razões mais plausíveis para desistir das mais mundanas atividades culturais até que algum perigo iminente foi evitado ou alguma injustiça gritante fosse resolvida. Mas a humanidade escolheu há muito tempo negligenciar estas razões plausíveis. Eles queriam conhecimento e beleza agora e não iriam esperar pelo momento oportuno que nunca chegou. A Atenas de Péricles não nos deixou somente com o Parthenon, mas, significativamente, deixou também a Oração Fúnebre. Os insetos escolheram algo diferente: eles procuram a segurança material e a segurança do ambiente e então eles têm a sua recompensa.

Mas os homens são diferentes. Eles propõem teoremas matemáticos em cidades sitiadas, conduzem argumentos metafísicos em celas condenadas, fazem piadas em porões, discutem o mais novo poema enquanto avançam para os muros de Québec e penteiam o seu cabelo em Termópilas. Isto não é uma brincadeira: é a nossa natureza’.

4.

Heathen é o testamento de uma cultura que vai morrer para ver, no futuro, o seu renascimento e a sua permanência. Dessa maneira, realmente nada mudou — mas houve a mudança para que tudo fosse renovado. A cultura do mundo dos sonhos que podem ser interpretados através dos instintos mais baixos, do mundo em que loucos dizem que Deus está morto e que o tempo e o espaço são relativos, deve morrer porque sua esterilidade acabou com o nosso verdadeiro fundamento. Com o 11 de setembro, toda uma cultura de paganismo, criada pelo modernismo de Freud, Nietzsche e Einstein, se revela como aquilo que Bowie sussurra em “Sunday”: “Nothing remains”.

Em um álbum em que a homogeneidade musical surge com um rigor artístico muito sutil, as faixas se sucedem como se estivessem contando a história íntima de uma alma em busca de algum fiapo de luz: ao nada que permanece de “Sunday”, segue-se a do amante que quer ter uma lembrança de sua amada que, provavelmente, está morta (“Cactus”, uma cover do Pixies, banda que era influenciada pelo Ziggy Stardust de Bowie); lamenta-se porque todo um tempo de infância desapareceu (“Slip Away”, com um dos refrãos mais esquisitos de todos os tempos — “Twinkle twinkle Uncle Floyd”); pergunta-se porque se sente tão pequeno em tempos em que o medo está em todo o lugar (“Slow Burn”, com Pete Townshend citando sem pudor a guitarra de Robert Fripp em “‘Heroes’”); afirma que se sente desamparado e sozinho (“Afraid”) enquanto procura uma mulher que não peça ou ordene (“I’ve Been Waiting For You”, cover de Neil Young, outro sujeito que entende muito bem da fragilidade humana), pedindo-a que se mostre como é, para que seja apenas o seu escravo (“I Would Be Your Slave”, canção de amor ambígua, com direito a um delicado quarteto de cordas) e que pensará nela mesmo no espaço (“I took a trip on a gemini spacecraft”, outra cover em que, na verdade, Bowie faz uma auto-referência a “Space Oddity”, com um som copiado do seu Black Tie White Noise), uma vez que vive em um mundo dominado pelo abandono divino e espiritual (“5:15 The Angels Have Gone”), ainda que ele tenha bons motivos para um pouco de esperança, com todo mundo cumprimentando todo mundo e esperando um futuro melhor (“Everyone says Hi” e “A Better Future”, duas canções aparentemente bobinhas, mas só na superfície), esquecendo-se, contudo, que a realidade nos prepara para a morte, como fala na última canção “Heathen (The Rays)”:

“And when the sun is low

And the rays high

I can see it now

I can feel it die”.(E quando o sol descer

e os raios subirem

Eu posso ver agora

Posso sentir morrer)

A visão da iluminação é também uma visão da morte, mas não da morte definitiva e sim, daquela que nos impele para uma outra vida — a vida renascida. Contudo, Bowie assume a coragem de enfrentar e aceitar a sua mortalidade e a mortalidade da cultura onde vive — aliás, a mesma cultura que ele também ajudou a criar com sua música e sua atitude —, para que a vida de uma próxima geração continue. É notório que Bowie escreveu as canções de Heathen para a sua filha com Iman, Alexandra, preocupado sobre que tipo de mundo deixaria para ela quando morresse. Esta atitude seria impossível para o David Bowie de 40 anos atrás: mas o tempo ajuda a vida a se corrigir quando a pessoa aceita que há algo além deste mundo, mesmo que ele esteja marcado pelo abandono e pela desilusão. No nosso caso, podemos sentir que nosso mundo também está morrendo, mas espera-se que os raios que ascendem não sejam o fruto da mais negra das trevas.

Artista gênio foi Bowie...

Que análise completa e excelente da obra deste gênio, que é David Bowie, que faz muita falta. Obrigada!