#Interlúdio: O que restou da direita

O paradoxo da direita é ter surgido para impedir revoluções e utopias, mas ter se tornado reacionária à estrutura cultural e política que ela dizia defender

Em 2022 publiquei um livro que pretendia desvendar a confusão da política atual, marcada por extremismos ideológicos e irracionalidades galopantes.

Num trecho, que reproduzo abaixo, recorro à história da fundação da direita para uma reflexão a partir do que ela se transformou nos últimos anos. A minha leitura era da realidade brasileira, mas cada vez mais me parece que, sem querer, acabei fazendo um diagnóstico que pode representar a atualidade cultural do que chamamos de direita, bolsonarismo, extrema-direita ou algo menos caricato.

O livro tem 160 e está disponível na Amazon, impresso e também em ebook.

O QUE RESTOU DA DIREITA

Edmund Burke dizia que “é com infinita precaução que qualquer homem deve se aventurar em demolir um edifício que tenha respondido num grau tolerável, e por um longo período, aos propósitos da sociedade, ou em construí-lo novamente, mas sem ter os modelos e padrões de comprovada utilidade diante dos seus olhos”. A política é limitada pelas circunstâncias e também pela capacidade de a população compreender os rumos que podem ser benéficos ou prejudiciais à humanidade. Assim nasceu a direita: da preocupação de uma mudança radical que pretende recomeçar tudo do zero, abandonando totalmente a experiência anterior, destruindo todo o edifício, enquanto ainda se encontra dentro dele. Claro que muitos escolheram o lado da história que pudesse manter apenas seu status quo, afinal, quem colocaria tudo a perder na expectativa do advento de um novo mundo?

Portanto, a direta não se resume apenas a questão de ordem estabelecida, ou de status quo a se manter. Nas suas Reflexões sobre a Revolução na França, Burke diz que é preciso computar os ganhos: “ver o que se alcança com especulações presunçosas e extravagantes” que “ensinam a desprezar todos os seus antecessores e todos os seus contemporâneos, e desprezarem a si mesmos ao ponto de se tornarem verdadeiramente desprezíveis. Ao seguir as falsas luzes, a França pagou caro por calamidades incontestáveis”.

Burke se colocava contra a transformações políticas radicais que via acontecer na Revolução Francesa, salientando duas posturas distintas diante do problema político por excelência: a desigualdade de poderes e, consequentemente, a questão da liberdade. Porém, ele tentava trazer uma visão mais razoável do homem, que é capaz de atrocidades inomináveis, mas, paradoxalmente, também é movido por sentimentos de benevolência diante do próximo. O ideal seria um meio termo em que os erros pudessem ser corrigidos, evitando a violência e o derramamento de sangue. Mas quando as paixões instruem a razão, a humanidade pode se tornar selvagem e brutal.

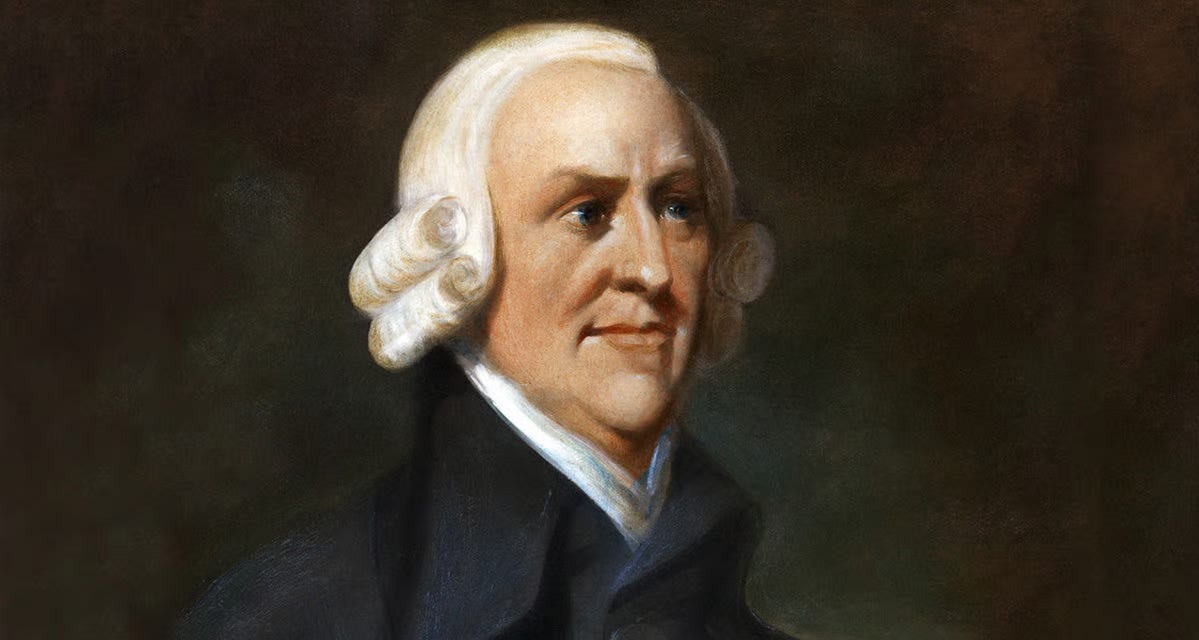

Burke era contemporâneo e amigo de Adam Smith. Trocaram cartas compartilhando ideias e, sobretudo, juízos sobre a natureza humana. Ambos eram críticos dos “homens de sistema” que ficavam apaixonados pela “suposta beleza de um plano ideal de governo”, parecendo “imaginar que é possível organizar os diferentes membros de uma grande sociedade com a mesma facilidade que a mão organiza as diferentes peças num tabuleiro de xadrez”. Acreditavam que era preciso respeitar a ordem estabelecida na sociedade, sem tapar os olhos para os eventuais abusos a serem corrigidos e, em última instância, moderados quando só é possível aniquilá-los através de uma forte violência. Smith acreditava que, conforme as circunstâncias, era preciso reparar os erros e, quando não fosse possível estabelecer o melhor sistema de leis, fazer como Sólon, o grande estadista da antiga Atenas: “esforçar-se para estabelecer o melhor que o povo pode suportar”.

Afinal, diz Burke, “os legisladores que criaram as antigas repúblicas sabiam que o empreendimento era árduo demais para ser realizado com um aparato que não fosse melhor do que a metafísica de um estudante universitário, ou a matemática de um cobrador de impostos. Estavam lidando com homens, por isso eram obrigados a estudar a natureza humana (...) e os efeitos dos costumes transmitidos pelas circunstâncias da vida civil”.

Portanto, não é uma tarefa fácil estabelecer um governo justo: requer um espírito público de benevolência mútua e de grande sensibilidade moral.

Mas recorrer à história da fundação da direita não importa muito nos dias atuais, mesmo que seja necessário recobrar a memória na tentativa de estabelecer uma discussão mais razoável sobre os rumos políticos da modernidade, ainda mais nos momentos de crise. Já estamos bem familiarizados às recorrentes explosões apaixonadas contra a razão, afinal, lembra-nos Hannah Arendt, a “realidade se tornou opaca à luz do pensamento que, não mais vinculado às circunstâncias, sujeita-se ou a tornar-se sem sentido ou a ressuscitar velhas verdades que já perderam qualquer relevância concreta”. Pior que isso é idealizar velhas verdades ou submetê-las a uma nova interpretação, desta vez fantasiosa, o que torna a realidade, não apenas opaca, mas completamente fantasmagórica. Este é o paradoxo da direita: ter surgido para impedir revoluções e utopias, mantendo alguma ordem racional no processo político, e acabar simplesmente como uma reação, muitas vezes violenta, à própria estrutura cultural e política vigente.

É claro que criticar a estrutura política vigente não é uma novidade, existe desde o neolítico, quando o homem primitivo se armava com ossos de mamutes e pedras polidas para contestar a propriedade privada da tribo vizinha. Mas a primazia da política sobre a cultura é, de fato, uma das características mais marcantes da modernidade. A pretensão de transformar o mundo, tal como exposta na 11ª tese de Marx sobre Feuerbach, também é uma realidade na chamada Nova Direita, que aceitou o jogo de usar a cultura apenas para pavimentar o caminho ao poder. A relação entre cultura e política defendida pelos novos direitistas, guarda uma analogia com a visão marxiana de teoria e prática: uma espécie de realismo político que não se fundamenta no princípio da verdade, mas na mera questão da disputa pelo poder. No final das contas, os fins realmente justificam os meios, e o princípio do pensamento é subordinado à práxis política. Assim, evocando o filósofo italiano Michele Federico Sciacca, podemos dizer que “o antidiálogo da opinião substitui o diálogo da verdade” e o diálogo que deveria ser proveitoso “é suplantado pela diatribe e pela força das cotoveladas”. Porque “na ausência da verdade, não há mais discurso sobre coisa alguma, apenas a massa ou o caos das opiniões”. Falta, portanto, um projeto mais abrangente com proposições razoáveis para a solução dos problemas reais que enfrentamos. A realidade do dia a dia é completamente ignorada quando o mais importante se torna combater o inimigo. No caso da Nova Direita, seu engajamento político é apenas uma reação imediata ao jogo de poder. E a cultura, subordinada aos interesses políticos, acaba se tornando apenas um instrumento de ação ideológico. Porque acredita-se que a sociedade civil é radicalmente dividida em vários grupos antagônicos, cada um querendo impor a sua própria ideologia. A liberdade só pode ser conquistada quando se toma consciência dessa realidade, o que permite a tomada de posição no jogo político. Para Hegel, o homem só poderia ser objetivamente livre no Estado, quando se torna cidadão e passa a participar de uma vida política. Estado, no conceito hegeliano, seria a expressão máxima da racionalidade universal, onde haveria uma síntese de todas as contradições sociais existentes. Para Marx, tal concepção era por demais idealista, e não via outra forma de sintetizar a dialética a não ser pela via revolucionária.

Mais uma vez os extremos se tocam. A disputa política, portanto, se dá no campo cultural, conforme a teoria do marxista italiano Antonio Gramsci. O jogo político acontece na sociedade civil, uma espécie de organização pré-estatal onde ocorrem as relações econômicas e culturais. Assim, a luta é pela “hegemonia que o grupo dominante exerce em toda a sociedade”. A famosa Guerra Cultural, evocada pela Nova Direita, guarda alguma relação com a teoria da práxis gramsciana. Se por um lado, Gramsci propõe uma renovação da cultura através de uma nova estratégia de formação intelectual do indivíduo e dirigida por uma ação política; por outro, a Nova Direita reage propondo um conceito de educação dita “perene”, onde não se busca apenas o desenvolvimento intelectual, mas uma ascese religiosa.

Esse movimento nasce no seio de uma geração bombardeada pela cultura esotérica New Age, que surge numa perspectiva de contestação de valores. Paradoxalmente, todo movimento moderno que nasce na modernidade só poderia ter seu repúdio impregnado de mentalidade moderna. E embora tentem nos convencer de que estamos vivendo a era de ouro da Razão, é facilmente observável o fato de que a ciência ganhou um caráter místico semelhante aos antigos oráculos que profetizavam o futuro, com a diferença específica de que, atualmente, os oráculos têm o poder de retroagir na história e profetizar também o passado.

No entanto, nada poderia ser mais caricato do que uma contracultura que tem como alvo uma espécie de segmentação do mercado. A massificação esotérica das décadas de 1970 e 1980 desemboca num rompimento em duas frentes distintas, ainda que complementares: uma tendo em vista o progresso, a vanguarda, o futuro, movidos por uma rebeldia de quem é avesso aos costumes vigentes; outra que julga a novidade como algo perecível, e busca no passado uma justificativa genuína para a sua aversão às normas e comportamentos em desacordo com suas expectativas.

E “o que foi, será, o que se fez, se tornará a fazer: nada há de novo sob o sol!”. A Nova Direita não é nova; é apenas um pastiche do que se convencionou a chamar “revolução conservadora”. A primeira referência a esse movimento, ocorrido na República de Weimar (1918-1933), foi observado num livro de 1950, do historiador Armin Mohler [The Conservative Revolution in Germany, 1918-1932. Radix, 2018]. O movimento baseava-se num “pessimismo cultural” (Kulturpessimismus), que dava motivos para os partidários se afirmarem restauradores da alta cultura e se apresentarem como educadores da nova classe de eruditos que surgiria fora dos centros acadêmicos pertencentes a um establishmentcorrompido. No seu livro, Mohler explica que não se tratava de um partido político, mas de uma espécie de profetismo esotérico que começou a se formar em 1918, e organizava-se em torno dos Herrenklub, espécies de centros de estudos sobre a antiguidade clássica que, na verdade, eram usados para difundir os fundamentos básicos da doutrina. Não é à toa que a nova direita tem um fetiche pela Paideia, não a grega, mas a do Terceiro Humanismo de Werner Jaeger, seguidor de tal doutrina, e que Bruno Snell, na sua famosa e devastadora resenha, afirmou que o livro de Jaeger era uma imposição do conceito moderno aos estudos clássicos, algo incompatível com uma leitura não enviesada da tradição grega, e que deixava um vácuo político que poderia vir a ser ocupado por qualquer tipo de ideologia. E não estava errado! Provavelmente pensando nisso, Paul Friedländer marcaria na margem de seu exemplar de Paideia: “die Nähe Hitlers!” (muito próximo a Hitler!). Já o filósofo Hans-Georg Gadamer, dizia que o humanismo de Jaeger tinha uma concepção abstrata, fria e estereotipada, mais ou menos como uma ‘gipsoteca’.

O ideal do humanismo grego visava educar um homem livre, portador de valores culturais, civilizado, autônomo e distinto. Mas na perspectiva de Jaeger, o retorno à Paideia grega é encarado como uma forma de reencontrar, nos estudos clássicos, os valores que poderiam ser o antídoto para o mundo moderno, visto como caótico e disruptivo. Exalta-se um tipo de educação espartana orientada para a formação do caráter, através de uma moral cívica, fundada no devotamento à pátria, no asceticismo rígido e no ideal cavalheiresco que prepara para o combate e para a vida de guerras e emboscadas.

“Tal é a famosa educação lacedemônia”, dizia Henri-Irénéé Marrou, provavelmente o maior historiador da educação antiga, perplexo diante da imagem idealizada e romanesca que dela fizeram seus partidários fanáticos modernos:

De Karl Otfried Müller (1824) a Werner Jaeger (1932), a erudição alemã exaltou-a com uma admiração apaixonada: viu nela um efeito do espírito nórdico veiculado pela raça dória e a encarnação de uma política conscientemente racista, guerreira e totalitária, em que se teria concretizado por antecipação, como num modelo prestigioso, o ideal em que a alma alemã não cessou de nutrir-se, desde a Prússia de Frederico II, de Scharnhorst e Bismarck, até o III Reich nazista.

Esse momento histórico foi exaustivamente documentado, e guarda uma complexidade formidável, afinal, trata-se não apenas de uma ideologia, mas também de um profetismo apocalíptico que muitos alegam ter criado o ambiente propício para a ascensão do nazismo. Por isso, muitas vezes, o assunto é tratado com um certo constrangimento. Mas é preciso compreender bem essas ideias e acontecimentos históricos, bem como a influência psicológica da irracionalidade e da fantasia que muitas vezes flui como uma força subterrânea em pequenos grupos que nem sempre têm expressão na sociedade. Obviamente não foi o caso dos escritores e intelectuais de Weimar, que não tinham como passar despercebidos: Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Walter Rathenau, Hermann Broch, Ernst Jünger, Robert Musil e outros menos conhecidos, embora não menos importantes. Foram intelectuais formados num ambiente de construções filosóficas bastante complexas, no qual se pretendia explicar o mundo com muita poesia e muitos pensamentos ininteligivelmente abstratos. O legado do idealismo alemão foi uma cultura orientada para as utopias. “Procuraram destruir o presente, que desprezavam, a fim de recapturar um passado idealizado num futuro imaginário. Eram conservadores deserdados, que nada tinham a conservar, porque os valores espirituais antigos haviam sido em grande parte enterrados, e os restos materiais do poder conservador não mais lhes interessavam. Procuraram um retorno nostálgico ao passado, e ansiavam por uma nova comunidade na qual as velhas ideias e instituições voltassem a comandar a comunidade universal”.

Os revolucionários conservadores se voltaram contra todos os aspectos da modernidade. Criticavam o vazio espiritual da vida burguesa e, sobretudo, o declínio do intelecto com o advento da cultura de massas. Eles “atacaram a imprensa, acusando-a de corrupta, os partidos políticos, que diziam ser agentes de dissensão nacional, e os novos governantes por serem medíocres e ineficazes”. Qualquer semelhança com a nossa realidade atual seria mera coincidência? De qualquer forma, precisamos admitir que o pessimismo cultural não é de todo absurdo. Justifica-se na crítica a um modelo de sociedade que parece ter perdido o controle e passou a navegar à deriva, completamente sem sentido. O problema é que sem uma resposta ao “mal-estar da civilização” de que falava Freud, alguns encontraram uma saída no apego idolátrico ao passado e numa condenação definitiva do presente. Não é difícil olharmos para o mundo e encontrarmos desconcertos, incoerências, incertezas e, ainda pior, espanto. Num mundo em crise, nada mais natural do que um olhar schoppenhauriano, onde tudo é ilusão e narrativa, onde o mundo que conhecemos é apenas uma representação subjetiva que se liga a outras representações subjetivas para compor um elo de causalidade que se fundamenta num “impulso cego e incessante” de perpetuação da própria espécie. Mas sem princípios que fundamentem essa “vontade de viver” da humanidade, tudo se dilui num hedonismo desiludido diante de valores em constante mudança. A vida deve ser vivida segundo as circunstâncias que podem mudar a qualquer momento. Estar atualizado é, paradoxalmente, estar sempre se esforçando para não se desatualizar. Num up to date eterno, numa atualização do mito de Sísifo. É preciso aceitar a regra do jogo e viver se reinventado a cada dia.

Já numa perspectiva romântica, a saída é uma nova proposta de mundo ideal, onde todos poderão se aperfeiçoar e ascender espiritualmente. Mas quantos mundos ideais nossa imaginação é capaz de conceber? As perfeições idealistas tornam-se divindades às quais se exigem cultos idolátricos. Não há diálogo entre esses deuses mais ciumentos do que os que habitavam o Olimpo. Portanto, estamos diante de uma nova guerra de titãs para se restaurar a ordem cosmológica do mundo, “com dolorosas fatigas, uns contra os outros em violentas batalhas”, sem “nenhum final nem solução da áspera discórdia, sem que, de nenhum lado, paire o final da guerra”. Porém, diferente da guerra civilizada, onde a luta dura até o anoitecer, quando evoca-se uma trégua para se enterrar os mortos, como no combate de Heitor e Ajaz, na Guerra de Tróia. No nosso conflito contínuo e interminável, a política, corrompida e desacreditada, torna-se uma “guerra continuada por outros meios”, como dizia Foucault, invertendo a máxima de Clausewitz, que via a guerra como um instrumento político, como um último recurso para se manter a autonomia de um estado diante de uma ameaça externa. Já numa nova realidade, onde se intensificam os conflitos de poderes internos, a guerra torna-se um meio de implementação política. Enfim, passamos do conceito de Clausewitz, da guerra como um instrumento controlado pela política, para o contexto de guerra ilimitada – e sem nenhuma restrição – na disputa pelo poder. Diante do ódio, como narra Homero na Ilíada, é impossível haver “pactos solenes”, “como é impossível haver paz e confiança entre homens e leões”, que “nutrem ódio implacável e meditam danos recíprocos”. E como Aquiles fez com Heitor, há quem exalte o fato de ultrajar o corpo do adversário, arrastando-o pela cidade com “a cabeça batendo no chão duro”, e terminar por atirá-lo aos cães e aos abutres.

Tal como o cidadão que acredita em ideologias, Heitor acreditou estar do lado certo da história e ter os deuses ao seu lado, sem se dar conta de que havia sido ludibriado a aderir a tão infausta luta. Depois de tanto falar, a ponta aguçada de uma longa haste de bronze atravessa-lhe o pescoço macio, porém, ainda deixando-lhe em condições de lamentar o “coração de ferro, impossível dobrar” do seu algoz, que lhe negara enterro digno, ainda que em súplicas e promessas de recompensas pela devolução do cadáver à família. Aquiles reafirma o seu ódio e sua intenção de negar uma morte digna ao adversário. Antes de cumprir a promessa, viu a própria morte anunciada pelos lábios moribundos de Heitor, que rogou para que os deuses não se vingassem por aquele manifesto vilipêndio.

São os fins que sempre justificam os meios – e como estamos numa “guerra cultural”, a moralidade é suspensa e tudo é permitido para vencer o inimigo. Estamos diante de um movimento cultural caracterizado pela demonização dos adversários políticos, que ora são doentes mentais ora entidades demoníacas, sendo preciso uma espécie de exorcismo para se conter os avanços do mal e purificar a humanidade. A situação é sempre desesperadora, como nos versos do umbral do Inferno de Dante: “deixai toda a esperança, vós que entrais”.

Enfim, o cidadão comum tornou-se um soldado na guerra psicológica moderna. Se a moralidade da guerra é perversa, na psicológica ela é ainda mais atroz. Não se pretende reparar a injustiça buscando a justiça, não se pretende vencer o mal com o bem, mas apenas responder a injustiça com a vingança. Não se ouve mais o grito da consciência que procura sufocar o ódio de um pessimismo metafísico. O ser humano é um mal a ser combatido, sobretudo se ele se encontra do outro lado do Rubicão ideológico.

A ideologia é como o rei do inferno de Dante: é de onde procede todo o mal, dividindo-se em três faces na mesma cabeça, uma na fronte, toda vermelha, e as outras duas brotando dos ombros, uma à direita e outra à esquerda. Asas semelhantes às de morcegos produziam ventos que congelavam as águas do Cocito; gelo que paralisa toda e qualquer iniciativa humana, e torna o indivíduo um prisioneiro de um messianismo coletivista. Os feridos vão ficando pelo caminho, porque nada pode impedir ou prejudicar a causa. “Para combater o mal, o revoltado, que se julga inocente, renuncia ao bem. O herói romântico faz uma confusão profunda e, por assim dizer, religiosa, entre o bem e o mal”. Portanto, esse herói romântico sente-se “obrigado a fazer o mal por nostalgia de um bem impossível”. Passa-se a desprezar a misericórdia e a justiça e, pelo ódio, pretende-se ultrajar o corpo do adversário, arrastando-o pela cidade com “a cabeça batendo no chão duro”; deseja-se ardentemente atirá-lo aos cães e aos abutres.

A crise da cultura nos leva cada vez mais ao barbarismo. Depois de aderir completamente à cultura de massa, o ser humano se transformou num mero consumidor de quinquilharias chinesas. Tudo isso fortalece ainda mais o romantismo de uma geração que sonha com um passado imaginário, que sonha em fugir do deserto para subir a uma terra que mana leite e mel.

Mas ainda que caminhemos na selva escura, por caminhos dispersos e tortuosos, nada impede de retomarmos a razão, de escalarmos, como Dante e Virgílio, as costas geladas do próprio demônio, agarrando-se à sua couraça aveludada até alcançar a montanha e, depois do precipício, encontrar a saída na fenda daquele riachinho, onde entraram, primeiro Virgílio e depois Dante, que aos poucos foram vendo surgir todas as coisas belas que apontam para o céu. E por ali mesmo saíram para rever as estrelas.

A resposta vem de diversos trechos do artigo: usar o passado como farol, acreditar em ideais e praticá-los cotidianamente.

Chiuso! Uma boa análise. Vou recomendar a leitura! É essa instabilidade do tempo, essa fricção tectônica da história e os aproveitadores de sempre!, à esquerda e à direita!