#Interlúdio: Sua vida não daria um romance

Como os identitários estão cancelando a identidade da literatura

Por Paulo Nogueira*

Não olhe agora, mas a literatura está num mato com cachorro. Aliás, minto: dois - o epigonismo industrial da Inteligência Artificial, e a obtusidade autêntica das ideologias identitárias.

A IA fica para outra vez, mas o pânico moral da santimônia ideológica está degradando as práticas de autores, editores, agentes, críticos e prêmios literários, professores e bibliotecários – e quem paga o pato é o coitado do leitor. Muitas das maiores editoras planetárias exigem agora que o escritor assine “cláusulas de moralidade”, que lhes permitem rescindir acordos por sacrilégio narrativo. Uma nova cláusula nos contratos do colosso Harper Collins, por exemplo, autoriza a empresa a mandar o autor catar coquinho se este “evidenciar falta de respeito pelas convenções e morais públicas”. Essa abstração obscurantista seria assinada por Torquemada ou Savonarola – com a diferença que os editores não rasgam dinheiro: trata-se de unir o útil ao agradável, monetizando a virtude.

E descolar uma graninha com a censura edificante é a especialidade da casa de uma nova casta: a dos “leitores sensíveis” (sensitive readers), que por implicação semântica reduzem o leitor diletante a um troglodita. São criaturas que “compartilham uma identidade” com um personagem de ficção. Até 2017, esse ofício nem sequer tinha aflorado o X, que naquele tempo ainda chamava Twitter. Hoje, contratados pelas editoras a peso de ouro, os certificadores da pureza ficcional e do êxtase moral determinam se um manuscrito ofenderá ou não o leitor incauto.

E assim é perpetuado o dogma essencialista de que todas as pessoas da mesma identidade (digamos, amarelos ou magrelos) pensam, agem e sentem igualzinho, e que há maneiras “autênticas” e “espúrias” de ser amarelo ou magrelo. Esses agrimensores ideológicos passam a pente fino nichos tão específicos quanto obesidade, capacitismo médico, cultura iroquesa, fandom furry, homens que sobrevivem a estupro, reprodução assistida ou bruxaria. Sem falar no alfabeto LGBTQUIA2+, que nesta altura do campeonato já deu duas voltas ao abecedário.

Como não são bobas nem nada, algumas editoras empurram o abacaxi para os ficcionistas, obrigando que eles próprios contratem seus leitores sensíveis antes da avaliação do original.

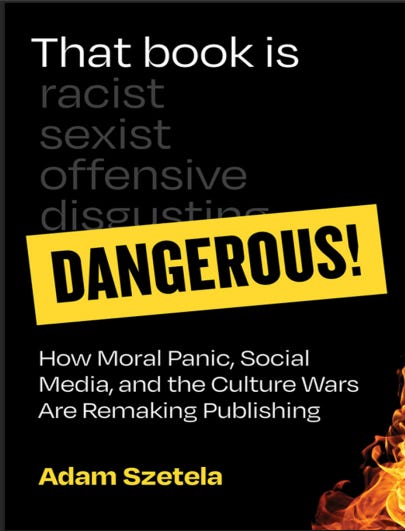

That Book Is Dangerous! How Moral Panic, Social Media, and the Culture Wars Are Remaking Publishing, de Adam Szetela (MIT Press, 288 páginas), recém-lançado nos EUA, disseca a zoeira lunática que se apoderou daquela que já foi a arte de Dante, Shakespeare ou Proust, esses infames homens brancos mortos. Szetela, PHD em Literatura pela Universidade de Cornell, vem de uma linhagem de operários, e é o primeiro universitário da família. Na dedicatória, agradece “ao meu pai, Adam, um imigrante que até morrer ralou as costas e os joelhos dando duro, e à minha mãe, Suzanne, que lavava pratos em um asilo, por nunca me permitirem me identificar como vítima”.

O desvario chegou a tal ponto que canceladores literários estão sendo eles próprios cancelados por pares ainda mais sectários. Exemplos estarrecedores multiplicam-se. Em 2019, a Penguin Random House publicaria o romance de estreia da sino-americana Amélie Wen Zhao, Blood Heir. Pouco antes do lançamento, rolaram faniquitos ultrajados no Twitter. Internautas que não tinham lido uma vírgula do livro espumaram que era uma obra mais racista do que a Ku Klux Klan: afinal de contas, a trama se desenrolava em um reino imaginário onde a opressão não se baseava na cor da pele. E era obviamente apropriação cultural representar qualquer servidão que não seja a escravatura afro-americana (que se dane se a escravidão existe há milênios, e que a própria palavra “escravo” venha dos alvos “eslavos”).

Os chiliques foram tão estridentes que Zhao cancelou a publicação, e expiou e carpiu online a “dor” que sua obra inédita havia infligido a “leitores” que nunca tinham visto o livro mais gordo – lembrando, involuntariamente, o epigrama espirituoso de Oscar Wilde: “Nunca leio os livros que vou criticar, para não sofrer sua influência”. Enquanto isso, a prosa herética foi despachada para leitores sensíveis a fim de ser exorcizada.

Pouco depois, Kosoko Jackson (negro e gay) também cancelou seu próprio romance de estreia, A Place for Wolfes, pois as redes sociais surtaram com a presença de um vilão muçulmano (hoje um oxímoro, apesar de Bin Laden). A alegação: tal personagem era “nocivo” (ao contrário de Bin Laden). Jackson era há anos “leitor sensível” das Big Five, as cinco maiores editoras em língua inglesa. E era um dos inquisidores que fizeram churrasquinho do livro de Amélie Wen Zhao. Szetela denomina essa reciprocidade “pelotão de fuzilamento circular” (mas talvez seja apenas justiça poética). Já a estreia literária de Keira Drake, “The Continent”, e apesar da beatice identitária da autora, mereceu o opróbrio pela blasfêmia de incluir um “salvador branco”.

Antes mesmo de escreverem a primeira palavra, os novos autores são arrumados em baias ideológicas cada vez mais exíguas. Szetela relata que um editor explicou a um promissor escritor gay que este precisava gayzar o manuscrito, e ficou pistola com a resposta do moço: “Cara, já nasci fora do armário. Só quero escrever sobre zumbis”. Bem, a ausência de zumbis homoafetivos evidentemente é homofóbica.

Não são só os marinheiros de primeira viagem carbonizados pela intolerância dos tolerantes que, indicando que existe mais de um jeito de se queimar um livro, agem como aquele bombeiro de “Fahrenheit 451”. Na Internet há menos vídeos de gatinhos fofinhos que de cruzados esturricando livros de J. K. Rowling, que passou sem escalas de Anticristo dos fundamentalistas (Harry Potter “promove” bruxaria) para Belzebu dos identitários, que acusam a autora de transfobia e gordofobia, entre outras torpezas. Uma “leitora sensível” exortou seus milhares de seguidores no X a quebrarem a cara da ficcionista. Rowling (uma sobrevivente da violência doméstica no seu primeiro casamento, fundadora e patrocinadora da Beira’s House, um centro de acolhimento e apoio para mulheres vítimas de abuso) comentou: “Recebo milhares de ameaças de assassinato e estupro. Uma ativista postou o endereço da minha família junto com um manual para fazer bombas.”

A velha história infantil dos «bons» e dos «maus» está na última moda, se bem que com outros «bons» e outros «maus» (e também para adultos). O fiasco retumbante da nova adaptação Disney de Branca de Neve (cujo príncipe foi riscado do mapa e com uma princesa latina que tinha esse nome não por causa da cor da pele, mas porque sim) talvez não tenha sido o suficiente para que os inquisidores liguem o desconfiômetro. O mal será erradicado da literatura infantil – adeus ogres, bruxas e feiticeiros, madrastas, gnomos, ou simplesmente crianças travessas. Oi, tédio infinito.

Outro dia, legiões vociferantes assinaram uma petição para que a Amazon removesse A Birthday Cake for George Washington, de Ramin Ganeshram, ilustrado por Vanessa Brantley-Newton e editado por Andrea Davis Pinkney. O crime: a obra “branqueia” a escravidão. Não deu outra: a próprio editora Scholastic deletou o livro. Detalhes tão pequenos de nós todos: Ganeshram é negra e ganhou sete prêmios da Sociedade de Jornalistas Profissionais. Brantley-Newton, também negra, foi finalista do NAACP Image Award de Melhor Obra Literária para Crianças. Pinkney, outra negra, venceu o Coretta Scott King Award, e lançou o primeiro selo de livros infantis afro-americanos da Disney.

Corolário: somente os respectivos grupos podem escrever sobre si mesmos, sujeitando-se ao reducionista “lugar de fala”. E daí que, como já notou qualquer ser humano sensato, tendemos a não ser os melhores juízes a nosso próprio respeito? O que interessa é azucrinar autores e editores para que desistam da ideia de jerico de que as pessoas podem escrever e ler o que quiserem. Talvez fosse mais científico reabilitar o critério no julgamento de Salem, EUA, em 1692, quando 200 pessoas (não só mulheres) foram acusadas de bruxaria: jogar o manuscrito à água, para ver se ele flutua. Se boiar, o autor não vendeu a sua alma.

Szetela desmascara o segredinho sujo sobre o frenesi de diversidade, equidade e inclusão em espaços de elite, como universidades e organizações artísticas: na esmagadora maioria parte das vezes, beneficiam os já privilegiados socialmente. Enquanto isso, os excluídos continuam barrados no baile (sobre a questão, o livro a ler é We Have Never Been Woke, de Musa Al-Gharbi). O empreendedorismo moral está para a moralidade assim como o televangelismo está para São Francisco de Assis.

Como realçou Sérgio Rodrigues no recente Escrever É Humano: “Nas últimas décadas, vimos se tornar cada vez mais dominante na conversa cultural a ideia de que a arte é apenas um veículo, entre outros, de sentidos socioculturais preexistentes. Em vez de reconhecer seu núcleo irredutível, tratando-a como um valor em si, o senso comum do nosso tempo até reconhece que sua linguagem pode ser sofisticada (ou elitista, o que transforma qualidade em defeito), mas o que importa mesmo é o conteúdo, a “mensagem”. Como se aquilo que a arte diz pudesse ser expresso de outras formas — política, histórica, sociológica, crítica, ensaística, panfletária, jornalística — sem perda de valor. Ou seja, como se a forma não fosse a parte mais importante da brincadeira. “

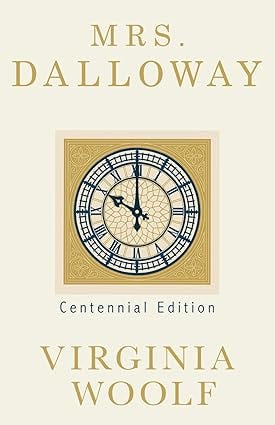

O obscurantismo é também retrospectivo. Este ano, o romance de “Mrs. Dalloway”, de Virginia Woolf, fez um século. Na edição comemorativa do centenário, a editora Penguin tascou um gatilho de alerta: “Este livro reflete atitudes e mentalidades de sua época” - como se uma das mais icônicas protagonistas do modernismo fosse uma espécie de Pocahontas. O truísmo é para prevenir os navegantes de que o passado é um lugar assustador, e nele pisamos em ovos – o ideal é evitá-lo cuidadosamente. Implícita pulsa a ideia arrogante e bocó de que, se escrevesse hoje, Woolf expressaria mantras iguais aos dos linchadores online.

O cânone é opressivo, clube do Bolinha de homens brancos mortos? Bem, a longo prazo (infelizmente, não tão longo assim) estaremos todos mortos. E o panteão sempre foi provisório – basta espiar a lista dos autores nobelizados, inúmeros dos quais hoje são menos ilustres que o Soldado Desconhecido. Se o tempo é o teste mais confiável, é porque ele se recicla incessantemente. O axioma de que devemos ler ficção movidos por retidão cognitiva é o caminho mais curto para fulminar o prazer com a leitura (pré-adolescentes vesgos com “Dom Casmurro” que o digam).

Hoje quem teria peito de lançar Lolita, a obra-prima de Vladimir Nabokov, cujo protagonista é um esteta pedófilo branco confesso? Já em 1955, o livro só foi publicado pela Olympia, uma liliputiana editora parisiense especializada em prosa erótica, mas que também editava autores iconoclastas, como Samuel Beckett e William S. Burroughs. Dan Franklin, da editora Jonathan Cape, admitiu que agora Lolita continuaria inédito por toda a eternidade.

Como tudo, também na literatura a Internet é hoje a alma do negócio – a internet é um palco e a maior ágora de todos os tempos, e todos nós decidimos representar nossas vidas para um público aberto. O segredo do sucesso literário online reside em artimanhas de alta visibilidade, como clickbaits. Campanhas de justiça social com hashtags edificantes são ferramentas preciosas para autores ou artistas emergentes. Adicionar o emoji certo aos perfis normativamente aprovados professa solidariedade a preço de banana. Mas não cabe todo mundo. Como indica Szetela, à medida que o triunfo e o fracasso parecem cada vez mais arbitrários e de soma zero, as rivalidades fervilham publicamente em um coro de calúnias e ressentimentos dignos de Nelson Rodrigues, com denúncias predatórias de lepra moral. As motivações da cultura do cancelamento permanecem: inveja, desejo de poder, emoção da caça. Como Steven Pinker observou, a arena lembra a de Família Soprano: “Você tem uma bela carreira. Seria uma pena se algo acontecesse com ela.”

Se nunca foi fácil escrever ficção que preste, para alguns principiantes publicarem-na é hoje quimérico, com a censura e a autocensura, que não apenas proscrevem, como também prescrevem. A censura prescritiva - não só algumas coisas não devem ser ditas, como algumas coisas têm que ser ditas — é talvez o pior tipo de interdição, pois tudo o que não é proibido se torna obrigatório.

Se todos os homens são iguais, alguns são menos iguais que os outros: os jovens brancos heterossexuais (se ainda tiverem o desplante de serem cristãos, podem tirar o cavalinho da chuva: são párias vitalícios). Em março passado, a revista Compact publicou um artigo intitulado O Desaparecimento do Escritor Branco, de Jacob Savage, com informações sugestivas. Em 2012, a tradicional lista anual do NY Times de “ficção notável” ainda incluiu sete homens brancos americanos com menos de 43 anos (idade limite para um millennial); em 2013, eram seis. E aí viraram espécie em extinção: em 2021 já não havia nenhum millennial branco do sexo masculino. Em 2023 e 2024 houve apenas um último moicano, respectivamente. No ano passado, nem sinal de jovens branquelos nas listas das revistas The Atlantic, Vanity Fair e Vulture. A Esquire, ostensivamente destinada a millennials masculinos, selecionou 53 ficcionistas nas suas listas desde 2020 – apenas unzinho era branco.

Entre 2001 e 2011, seis rapazes brancos embolsaram o prêmio Young Lions da Biblioteca Pública de Nova York para ficção de estreia. Desde 2020, nenhum branco foi sequer indicado (de um total de 25 indicações). No mesmo período, dos 14 finalistas millennials do National Book Award, zero são homens brancos. A prestigiosa Wallace Stegner Fellowship, uma plataforma de lançamento para jovens autores, atualmente não tem nenhum bolsista masculino branco (de 25 bolsistas de ficção desde 2020, só um pertencia àquela famigerada categoria). No final do ano passado, o New York Times publicou um artigo sobre “o desaparecimento do homem literário” – o tom implícito era de desdém glacial, um dar de ombros tipo “c’est la vie”. Talvez o mais desconcertante: nenhum homem branco americano nascido depois de 1984 publicou um conto na New Yorker, a revista celeiro da melhor prosa ficcional americana do século 20.

Não se trata apenas da nova falácia, que troca a misoginia pela misandria, mas também que os jovens ficcionistas brancos ficaram meio que sem assunto – a não ser em ficção de gênero, como policial, ficção-científica ou fantasy. Afinal, quem tem vergonha na cara para descrever em monólogos interiores sua masculinidade obviamente tóxica, como aquele fedelho repugnante e patético da série Adolescência? Só masoquistas, já que nem todos podemos ser Sade. Haja anomia.

Mesmo porque nenhuma editora estaria interessada. Como reza o título do romance de Ana Maria Gonçalves (recém-eleita a primeira negra da Academia Brasileira de Letras), o mais votado na lista da Folha de São Paulo dos “25 livros mais importantes do século 21”, parece que rola realmente “um defeito de cor”. Só que, no âmbito da literatura, a cor defeituosa aparentemente mudou, assim como o gênero e a orientação sexual anatematizados.

Já há 24 anos, o afroamericano Percival Everett publicou o romance Erasure. O protagonista é um talentoso e sofisticado ficcionista negro que, para finalmente bombar, finge ser o estereótipo que o progressista branco faz de um minoria oprimida: um afroamericano com um vernáculo obsceno, e oriundo de um lar desfeito por drogas e violência. O fato de Everett ser negro é agridoce: por um lado louvável, mas por outro nenhum autor branco teria os colhões necessários (e, mesmo que os tivesse, continuaria inédito ad infinitum). Os jovens autores brancos cis estão encarcerados no lado errado da história – até porque, vivos ou mortos, não existem Homens Brancos Bons. E a tal da liberdade de expressão é um luxo que as sociedades genuinamente democráticas não podem se conceder.

A verdade é que também eu (falso modesto autor de nove romances), escrevo sobre coisas que nunca experimentei e decerto jamais experimentarei: sob o ponto de vista de mulheres, de uma cabeça decapitada, de um assassino em série. Há autores que escreveram como se fossem um cão ou um gato, ou como fantasmas, ou como marcianos, ou como Deus. A prosa literária é mais um estetoscópio do que um espelho, e para o bom ficcionista todos os lugares falam, e ele pode habitá los a todos, ainda que provisoriamente.

A escritora lésbica Marguerite Yourcenar criou um dos protagonistas gays mais complexos da literatura universal, o imperador Adriano. Os héteros James Joyce, Gustave Flaubert e Lev Tolstói talharam três das mais prismáticas personagens femininas: Molly Bloom, Emma Bovary («Madame Bovary sou eu!», assumiu o autor) e Anna Kariênina (quando Tolstoi escreveu o romance, já tinha degenerado num misógino, mas há livros que são mais inteligentes do que seus autores). O gay Marcel Proust engendrou dois dos casais cis mais apaixonantes da ficção: o Narrador e Albertine, e Charles Swann e Odette. O alemão W. G. Sebald escreveu visceralmente sobre a tragédia judaica no Holocausto. Aquilo que nós, seres humanos, sabemos e conhecemos não é um dogma marmóreo: muda ao ser descrito. Como reconheceu Faulkner: «Não sei o que penso sobre uma coisa até escrever sobre ela.»

O critério deveria ser o talento. Mas hoje muitos escritores descobrem o que pensam consultando as redes sociais e/ou a Inteligência Artificial, terceirizando sua vocação. Ou me engano muito ou quando, em 1980, Roland Barthes publicou o influente ensaio “A Morte do Autor”, não era bem disso que estava falando.

*Paulo Nogueira é ficcionista e ensaísta, autor do romance “Era Uma Vez Tudo” e do ensaio “O Cancelamento do Ocidente”, da editora portuguesa Guerra e Paz, disponíveis na Amazon.

Texto irretocável, Paulo. Só não sei se rio ou se choro. Acho que ambos. Obrigada por colocar os pingos nos is - ou melhor, para não ser taxada de misógina - as pingas.

Muito bom. Já deve ter sido cancelado!