#OCaosQuePodeAcontecer

O NEIM lança uma aposta assustadora para as eleições americanas que ocorrerão na próxima terça

Por Felipe Campos

Esclarecimento preliminar: há um problema semântico no estudo do Colégio Eleitoral americano, que causa certa dificuldade na compreensão desse sistema pelo público falante da língua portuguesa. Em inglês, faz-se uma diferenciação entre “voters” e “electors”. Os primeiros são o público em geral, que vai às urnas regularmente; os segundos são os membros do colégio eleitoral. Da mesma forma, em francês, diferencia-se entre os “électeurs” e os “grands électeurs”, que são os membros do colégio eleitoral. Na língua portuguesa, usamos raramente o termo “votante” e o entendemos como sinônimo de “eleitor”.

Nesse texto, usarei o termo “votante” para me referir às pessoas do povo que vão às urnas e o termo “eleitor” para me referir aos membros do Colégio Eleitoral.

***

As eleições americanas e a pane das Danielas Limas

As eleições presidenciais dos Estados Unidos sempre causaram certa perplexidade nos analistas brasileiros, que, em regra, não conseguem entender que o mundo não se encaixa em suas taras ideológicas.

A cada quatro anos, a cena se repete: com toda a autoridade conferida por um diploma de jornalismo, direito ou ciência política da Universidade Federal do Vale do Sertão Profundo do Norte, o analista vocifera, furioso, “como assim a tal da maior democracia do mundo não tem eleições diretas? Por que esses primitivos não têm urnas eletrônicas? Ora, como assim, não tem Justiça Eleitoral, não tem um juiz falando em quem o povo pode ou não pode votar? Todo mundo sabe que sem um TSE para chamar de seu qualquer democracia acaba engolida pela ultra-hiper-mega-extrema-direita!”.

Convenhamos que, de fato, não é fácil viver em uma sociedade sem horário eleitoral gratuito e que toda democracia que se preze deveria ter uma Justiça Eleitoral para chamar de sua e dizer ao povo ignorante como pensar, agir e votar. É preciso empurrar a história para a frente, diria um ministro do STF que acredita empreender uma “jornada iluminista”. Na verdade, é melhor nem mencionarmos o termo “empreender”, que é coisa de fascista. Em uma democracia de verdade, todo mundo é funcionário público e o app da Uber é desenvolvido pela BB Tecnologia (antiga COBRA, lembram dela?).

Superadas as brasilianices - e convém lembrar que você pode sair de Brasília, mas Brasília nunca sai de você -, convido o leitor a dar uma olhada no funcionamento da democracia americana, que segue ininterrupta desde o fim do Século XVIII e se manteve hígida inclusive quando o país estava convulsionado por uma violenta guerra civil. Não é uma democracia perfeita, nem pretende ser, mas funciona e permitiu a criação de um arcabouço institucional que fez com que treze colônias pobres se tornassem o país mais rico e poderoso da história. Não é pouca coisa.

Como tudo começou

As treze colônias que formariam os Estados Unidos tinham uma tradição de cuidar de si mesmas e não depender da Coroa britânica. Não era uma deslealdade à Coroa ou empáfia; o fato é que o Reino Unido dava pouca atenção às colônias. Isoladas em um mundo novo, cercadas de franceses, espanhois e índios, as colônias aprenderam cedo a se virar sozinhas.

Após o processo de independência, as colônias resolveram permanecer juntas, mas, cientes das suas profundas diferenças, decidiram manter um elevado grau de autonomia. Surgia assim, em 1877, o primeiro documento constitucional dos Estados Unidos, os “Artigos da Confederação” (articles of confederation), que teve vida curta, vigendo de 1781 a 1789. No direito constitucional, o modelo de confederação equivale a uma união de Estados soberanos, que se apresentam como uma unidade aos demais Estados, mas que mantém sua autonomia legislativa e administrativa, bem como sua capacidade de deixar o arranjo confederativo.

O modelo adotado fracassou. A falta de uma autoridade central com poderes efetivos tornou a administração das ex-colônias algo impossível. Não havia como impor uma moeda única, organizar uma rede de estradas e correios que integrasse o território, fazer leis que garantissem o cumprimento de contratos ou mesmo que permitissem a defesa efetiva do território. Mais do que isso, a falta de uma Justiça federal acentuou rivalidades regionais, já que o Poder Judiciário de cada Estado privilegiava os seus cidadãos em litígios com cidadãos de outros Estados.

Não houve, portanto, as condições institucionais para o desenvolvimento de um moderno Estado-nação capitalista. Meus inexistentes amigos libertários me desculpem, mas o crescimento econômico não se dá a partir do nada e o Estado tem um importante papel de criar condições propícias ao desenvolvimento industrial, comercial e agrícola. Não é coincidência o fato de que pessoas como Nikolas Tesla ou Steve Jobs não surjam na Somália.

Diante do fracasso, o Congresso Continental autorizou a realização de uma Convenção Constitucional, que foi realizada no Estado da Pensilvânia. A Convenção era formada por homens muito sábios - os famosos founding fathers - e tinha a autoridade de revisar os Artigos da Confederação.

O problema é que o detentor de poder constitucional às vezes se empolga. Os sábios ignoraram seu mandato e entenderam, convenientemente, que detinham o Poder Constituinte Originário. Não detinham; o seu mandato claramente especificava que seu poder era revisional (ou seja, um Poder Constituinte Derivado), mas sendo o Poder Constituinte Originário uma força fática-política, e não jurídica, e tendo o necessário apoio político, eles simplesmente se tornaram um Poder Constituinte Originário e resolveram fazer uma nova Constituição.

Eis um dos mistérios da ciência política: quem tem poder de fato pode ignorar firulas jurídicas. Ter um mandato para exercer o Poder Constituinte Originário é irrelevante; em determinado momento, o poder de fato (econômico, militar, político) simplesmente se declara como Poder Constituinte Originário e faz uma nova Constituição que o legitima. “É gópi”, diria a senadora Fátima Bezerra. Os constitucionalistas diriam que é o poder político tomando forma jurídica.

Superada a questão da legitimidade, os sábios discutiram qual modelo de Estado adotar. Todos queriam uma República federativa, mas havia os que queriam um governo federal com mais poderes e capaz de gerir o país - os chamados “federalistas” - e os que temiam que tal governo tendesse ao despotismo - os “antifederalistas”.

Os federalistas passaram a publicar folhetos de propaganda, chamados convenientemente de “Federalist Papers”, sob o pseudônimo “Publius” (sim, os Estados Unidos têm uma certa obsessão com Roma), que acabou por convencer a opinião pública sobre a conveniência de um governo federal forte. Hoje, sabemos que “Publius” eram John Jay, James Madison e Alexander Hamilton, e sua obra panfletária é reunida no livro “O Federalista”. A vantagem de ter uma nação de leitores é que Jay, Madison e Hamilton não precisaram rebolar no Tik Tok, o que é um luxo impensável no Brasil do Século XXI.

A nova Constituição teria os Estados e a União (ente central) em igualdade. À União caberia organizar efetivamente o país, cunhando moeda única, interligando o território por estradas, correio e cabotagem, defendendo o território, organizando uma Justiça federal, protegendo patentes, enfim, fazendo tudo o que permite aos capitalistas gerar riqueza e faz o Paulo Kogos chorar.

Adotou-se para a União o modelo de tripartição de Poderes, popular nas teorias europeias, mas até então inédito no constitucionalismo. O Poder Legislativo seria exercido por um Congresso. Previsivelmente, os Estados grandes queriam representação proporcional e os pequenos queriam representação fixa; o impasse foi resolvido adotando um Congresso bicameral, em que a Câmara baixa teria representantes eleitos a cada dois anos e bancadas estaduais proporcionais à população e a Câmara alta teria representação paritária e membros eleitos pelas legislaturas estaduais (a eleição direta para senador só foi instituída muito tempo depois).

Para afastar a incômoda comparação com o Parlamento britânico e sua aristocrática Câmara dos Lordes, à Câmara alta foi dado o nome romano de Senado e o perfil a ela dado favorecia uma deliberação mais calma e reflexiva. Aos senadores foi dado mandato de seis anos. Haveria renovação de um terço a cada ciclo bianual. Os senadores seriam legisladores mais velhos, com a idade mínima fixada em trinta anos, o que significava ser um sábio ancião no Século XVIII e significa ser um adolescente birrento no Século XXI.

O Poder Judiciário seria exercido por uma Suprema Corte e Tribunais Federais inferiores, que seriam organizados por lei. À época, acreditava-se que tal poder seria o menos perigoso às liberdades individuais (“the least dangerous branch”, dizia um panfleto de “O Federalista”). Quanta ingenuidade.

Ao organizar o Poder Executivo, houve um impasse. Alguns queriam que ele fosse exercido por uma trinca, mas, para evitar conflitos e permitir uma rápida resolução de problemas, optou-se por um presidente, que seria auxiliado por secretários. Houve quem criticasse o presidente, temendo que ele se assemelhasse à figura do Rei. De fato, durante a primeira presidência, o vice-presidente John Adams chegou a dizer que o presidente deveria ser chamado de “Sua Majestade eleita, o presidente dos Estados Unidos da América e protetor das liberdades”. O carrancudo e prático George Washington definiu que seria chamado simplesmente de “Sr. Presidente”. De todo o modo, a fórmula de Adams está aí como uma sugestão para Donald Trump.

Era necessário definir quem elegeria o presidente. Duas correntes foram formadas: a que entendia que o presidente deveria ser eleito por voto direto e a que entendia que ele deveria ser eleito pelo Congresso. Diante do impasse, novo compromisso, que fez surgir uma solução complicada, mas engenhosa. Peço desculpas pelo longo intróito, fruto da minha tendência à prolixidade. Agora chegamos ao ponto que interessa.

A origem do Colégio Eleitoral

Os Estados escolheriam eleitores, que formariam, juntos, um Colégio Eleitoral. Cada Estado teria o mesmo número de eleitores do que sua bancada no Congresso, considerado a soma de representantes na Câmara e no Senado, e se você, leitor, se perguntou o porquê de incluir o Senado no número de membros do colégio eleitoral de cada Estado (afinal, como todos os Estados têm dois senadores, não faria diferença), eu o cumprimento; você está atento a esse meu texto insosso. Há um motivo para incluir os senadores no cômputo do número de eleitores do colégio eleitoral de cada Estado; voltaremos a isso em breve.

Os eleitores de cada Estado se reuniriam na capital estadual e votariam em duas pessoas diferentes. Os votos seriam enviados para a capital federal e seriam contados pelo Congresso. Se um candidato fosse muito popular, teria a maioria absoluta dos votos e seria eleito presidente, com o segundo colocado sendo eleito vice-presidente. Se não houvesse um candidato muito popular, a eleição seria feita pelo Congresso.

Um texto sintético e muitas dúvidas

Feito o colégio eleitoral, surgem alguns questionamentos. O primeiro é saber quem eram os seus membros (os “eleitores”). A Constituição apenas especificava que eles não podiam ser membros do Congresso. A ideia é que os Estados escolhessem os eleitores entre pessoas sábias, capazes de eleger um bom presidente. É importante lembrarmos que, à época da feitura da Constituição, não haviam partidos políticos; aliás, alguns pais fundadores - em especial George Washington - abominavam a ideia de ter um sistema partidário. Portanto, cada Assembleia Legislativa estadual escolheria o processo de seleção dos membros do colégio eleitoral.

O segundo é entender como funcionam os diferentes processos de seleção, que é algo que a Constituição também não especifica. Alguns Estados simplesmente deixavam a escolha às suas Assembleias Legislativas. O público (os “votantes”) não tinha voz no processo. Outros Estados permitiam que os votantes escolhessem os eleitores da bancada estadual do Colégio Eleitoral. Aos poucos, o método democrático se consolidou e todos os Estados permitiram que os votantes escolhessem os eleitores, que em conjunto formariam o Colégio Eleitoral.

Sem fórmula mágica

Não há, porém, uma fórmula universal para a escolha dos membros do Colégio Eleitoral em cada Estado. Atualmente, quarenta e oito Estados adotam um procedimento chamado winner takes all, em que o vencedor do pleito presidencial naquele Estado ganha todos os eleitores da bancada, que foram por ele previamente indicados. Apenas dois Estados usam uma fórmula mista, em que o vencedor em cada distrito de representação na Câmara elege um membro do Colégio Eleitoral e o vencedor em todo o Estado elege mais dois, que são justamente os membros do Colégio Eleitoral que foram dados àquele Estado por causa dos senadores. Lembrem-se que eu falei, alguns parágrafos acima, que explicaria o porquê dos senadores entrarem no cálculo do número de eleitores. A promessa está cumprida.

O número de eleitores e algumas mudanças constitucionais

Outro ponto que pode ter causado estranheza é o fato do segundo colocado se tornar vice-presidente. Isso não era um problema em um sistema apartidário, mas, com a formação dos partidos, o segundo colocado costuma ser o opositor do primeiro, o que gerava a incômoda situação do vice-presidente ser o principal opositor do presidente. Para evitar isso, a 12ª Emenda à Constituição alterou o Colégio Eleitoral. A partir da sua promulgação, cada eleitor votaria em um presidente e em um vice-presidente, de modo distinto. As eleições para os dois cargos passaram a ser separadas.

Para que o presidente ou o vice-presidente sejam eleitos pelo Colégio Eleitoral, é preciso uma maioria absoluta de votos. Hoje, esse número é 270. A Constituição não especifica um número. Uma lei fixou o número de deputados em 435 e, como há 50 Estados com dois senadores cada, temos um total de cem senadores que, somados com os 435 deputados, formam um colégio eleitoral de 535. O problema é que o número atual de eleitores é 538. Os três adicionais vieram de uma Emenda à Constituição, promulgada no meio do Século XX, que deu aos habitantes de Washington D.C. o poder de votar para presidente, tendo o mesmo número de eleitores do que o Estado com o menor número de eleitores.

Antes desta emenda, os habitantes de Washington D.C. não votavam para presidente, o que era uma situação estranha, já que naquela área urbana moram mais pessoas do que em alguns Estados rurais.

A vaidade humana e a infidelidade

O tempo, porém, tem a péssima mania de criar novos problemas, que não foram antevistos. Alguns eleitores simplesmente traíam a sua nomeação e votavam em quem bem entendessem (são os chamados “eleitores infieis”). A Constituição não os obrigava a votar de acordo com a eleição geral. Há Estados que criminalizaram tal conduta, mas não há uma regra geral para sancionar os infieis e há casos em que não há sanção alguma. Portanto, cada candidato à Presidência tem que ter cuidado no momento de escolher seus potenciais eleitores.

Uma das propostas de reforma do Colégio Eleitoral pretende trocar os eleitores por pontos que, como toda boa abstração, são mais confiáveis do que os vaidosos humanos.

Por que o sistema não muda?

O sistema do Colégio Eleitoral tem seus opositores, mas mudá-lo é difícil, porque requer uma alteração constitucional. A aprovação de uma Emenda à Constituição por maioria qualificada de dois terços, em um sistema bipartidário em que um partido se beneficia dos votos dos Estados menores é quase impossível.

Por conta de tal dificuldade, criou-se uma campanha de reforma que pretende driblar a necessidade de Emenda à Constituição. Trata-se de um “interstate compact” que é uma espécie de lei conjunta adotada por vários Estados (um tratado legislativo entre Estados, digamos). Cada Estado que ratifica o compact se compromete a dar todos os seus eleitores para o candidato à presidência ganhador do voto popular nacional, desde que Estados com número de eleitores suficientes para eleger o presidente e o vice-presidente (ou seja, Estados que, somados, têm mais do que 270 votos no Colégio Eleitoral) assim o façam. Se esta lei for aprovada por um grande número de Estados, o sistema do Colégio Eleitoral terá se tornado irrelevante e, na prática, teríamos um voto popular. Há os que dizem, porém, que tal lei seria inconstitucional.

Tomei muito do seu tempo, leitor, com explicações técnicas que não são de grande interesse. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, mas se assim o fiz é porque sei que o leitor do NEIM é um sujeito com nível intelectual bem mais elevado do que a média brasileira e não se contenta com explicações simplistas.

O cenário do caos

Agora, vamos à questão de uma possível incapacidade do Colégio Eleitoral em eleger o presidente ou o vice-presidente.

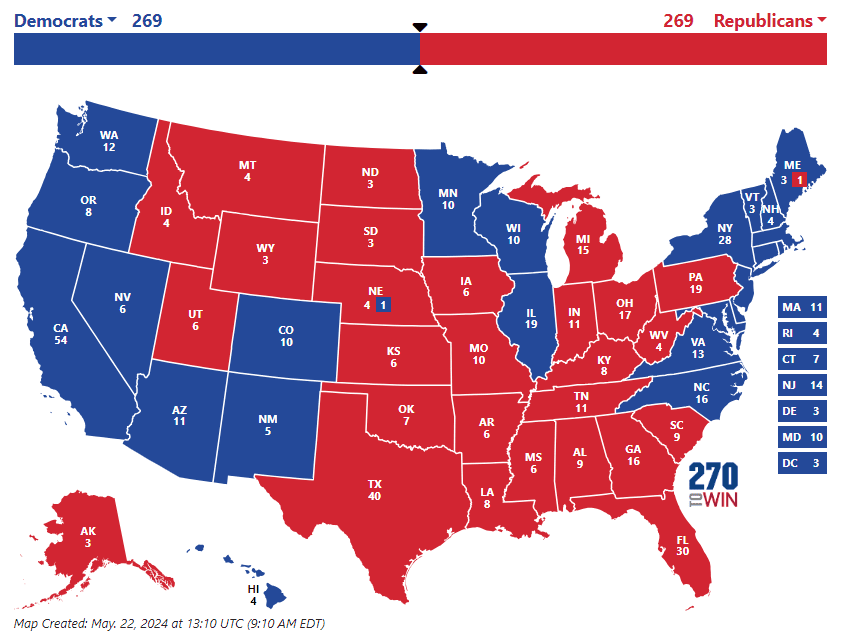

De acordo com as regras eleitorais, a eleição requer maioria absoluta dos membros do colégio eleitoral, o que hoje corresponde ao número de 270 votos. Em um sistema com diversos candidatos competitivos à presidência, é perfeitamente possível que os votos do Colégio Eleitoral fiquem divididos em três ou mais candidatos e nenhum atinja a maioria absoluta. Em um sistema bipartidário, isso é bem mais difícil, mas é possível que haja um empate, com 269 votos para cada candidato. Em uma eleição concorrida como a de 2024, tal cenário, mesmo que improvável, não deve ser desconsiderado.

Se, por qualquer motivo - empate, eleitores infiéis, terceiro candidato, etc. - o Colégio Eleitoral não conseguir eleger o presidente ou o vice-presidente, a incumbência passa ao Congresso. E é justamente aí que as coisas se complicam.

A Constituição dá regras muito claras sobre tal eleição. Quem a faz é o novo Congresso, recém-eleito. À Câmara cabe a eleição do presidente e ao Senado a eleição do vice-presidente. Como a composição partidária das duas Casas pode ser diferente, é perfeitamente possível ter um presidente e um vice-presidente de partidos opostos.

O Senado elege o vice-presidente da República entre os dois candidatos a vice-presidente mais votados pelo Colégio Eleitoral. Ironicamente, o vice-presidente tem como uma das suas principais funções a de presidir o Senado. Nesta eleição, cada Senador vota em um candidato, pura e simplesmente.

A eleição na Câmara, porém, tem uma regra que enlouqueceria qualquer comentarista da Globo News. A Câmara só pode escolher um presidente entre os três mais votados pelo Colégio Eleitoral, mas a escolha não se dá nos moldes tradicionais de votação no Congresso.

Eis o problema: a eleição para presidente feita pela Câmara se dá por bancadas estaduais, ou seja, cada deputado não vota para um candidato, mas para que o seu Estado apoie um candidato. Após, conta-se os votos dos cinquenta Estados, elegendo-se presidente o que tiver conseguido o apoio de vinte e seis (maioria absoluta) desses Estados. E, se ninguém tiver a maioria absoluta de Estados, faz-se uma segunda rodada. E uma terceira. E uma quarta. E assim sucessivamente.

Enquanto a Câmara se digladia em sucessivas votações, o tempo passa. Se até 20 de janeiro a Câmara não tiver escolhido um presidente, o vice-presidente eleito pelo Colégio Eleitoral ou pelo Senado governa como presidente em exercício (acting president). Lembre-se, leitor, que o vice-presidente por ser um opositor do presidente, o que geraria uma situação bem incômoda.

A configuração de forças na Câmara de acordo com as bancadas estaduais pode perfeitamente ser diferente do que a configuração considerando o número total de deputados. Isso significa que o partido majoritário na Câmara não necessariamente escolherá o presidente. Um Estado populoso como a Califórnia tem muitos deputados, mas só tem um voto para presidente, assim como o pequeno Estado do Wyoming, que tem apenas um deputado. Na prática, um deputado do Wyoming teria a mesma força dos cinquenta e dois deputados californianos.

Os conservadores, que geralmente se identificam com o partido republicano, predominam nos Estados rurais, de pequena população. Os progressistas, que se identificam com o Partido Democrata, predominam nos Estados grandes. Logo, uma eleição assim favoreceria muito os republicanos.

O fio da esperança

Esse sistema complexo foi feito para uma jovem e frágil República agrária. Não é tão adequada para uma enorme democracia de massas, fortemente influenciada pela mídia e pelas redes sociais. Acima de tudo, o sistema não foi pensado para uma disputa partidária, especialmente uma em que os partidos estão radicalizados e veem o outro como um inimigo a ser eliminado.

A Constituição americana passa, portanto, por um teste de estresse. Na eventualidade de uma eleição pelo Congresso, o sistema será levado ao limite. Antes, porém de decretarmos a sua falência e pregarmos a sua substituição por uma teocracia de gurus veganos do Vale do Silício, lembremos novamente que o sistema já resistiu à Guerra Civil. É um sistema obsoleto, mas resiliente.

Se tudo falhar, sempre podemos exportar nossa Justiça Eleitoral para os Estados Unidos. Isso resolveria os problemas deles. E os nossos, certamente.

Felipe Campos é escritor, jurista e palpiteiro em assuntos anglo-americanos. Mora na Califórnia e acaba de ser promovido à categoria de motorista de Uber Black.

Parabéns ! Moro nos Estados Unidos há 17 anos e essa foi a primeira vez que eu vi um brasileiro explicando com clareza e precisão o sistema eleitoral americano. Um ponto importante é que o sistema protege os estados menores, mais rurais ou economicamente mais fracos da fúria dos estados industriais e gigantes ( Califórnia, New York, Texas Flórida).

De fato, é arcaico e confuso, mas como eu disse uma vez para um amigo de São Paulo: “ se você realmente acha que esse sistema tem que ser mudado, basta convencer mais da metade da sociedade americana a fazer uma emenda constitucional para trazer o voto direto para cá. Como meus amigos americanos dizem : Good luck with that”.

E so par encerrar, apesar de arcaico, o sistema funciona muito bem sem nenhum tipo de justiça eleitoral para comer dinheiro do contribuinte.

"acaba de ser promovido à categoria de motorista de Uber Black." Parabéns!!! Ainda chego lá.