#vespeiro: A Abolição da Vergonha

De como OJ Simpson - falecido hoje - inventou a cultura woke

I pay in blood, but not my own.

Bob Dylan, “Pay in Blood”

1.

No livro Crítica da Vítima, de Daniele Giglioli, professor italiano de literatura comparada na Universidade de Bergamo e articulista do jornal Corriere della Serra, temos uma apresentação bem didática do mecanismo que regula hoje todas as relações humanas sociais: o de apresentar a vítima como “o herói do nosso tempo”. Ou, se quisermos ir além: como o único sujeito que, entre os mortos e os feridos nas discussões em torno do “politicamente incorreto”, tem o poder total de ser “o último a permanecer em pé”.

Esta noção de ser o last man standing acarreta uma imunidade raras vezes vista outrora. Se antes tínhamos a noção crua e nua do que significava ter honra, de aceitar o risco e pôr a sua alma em jogo (ou soul in the game, algo muito além do slogan skin in the game, popularizado por Nassim Taleb), implicando assim a existência do “princípio responsabilidade” (analisado por Hans Jonas no clássico tratado de mesmo nome), agora temos a fuga disso tudo. Uma fuga que, por um interessante paradoxo, tornou-se o “mecanismo fundador” que garante algum prestígio em uma sociedade onde ser responsável perdeu o valor, graças à isonomia democrática que passou a ser uma lei objetiva da realidade.

Neste ponto, o que Giglioli mostra, em tom de denúncia, é que “ser uma vítima” é a única maneira de conquistar a fama, de adquirir algum poder e de viver protegido dos rigores da sociedade, abusando da boa vontade dos outros. Segundo os tempos em que vivemos, a culpa in lato sensu é de todos e a vergonha deve ser abolida sem que alguém se preocupe sobre se ela alguma vez realmente existiu. A igualdade vitimária (e vitimista) nos torna completamente indiferentes.

Assim, é de se observar que, especialmente no Brasil, ambos os espectros políticos se aproveitam desse fenômeno de ser uma vítima para ter um espaço público próprio assegurado, sem a intromissão dos “outros”, livre do “estranho” que possa quebrar o encanto desse tipo de discurso. Giglioli descreve perfeitamente um procedimento que, se formos analisar de maneira imparcial, foi usado (e abusado) neste Brasil varonil, tanto pelos membros do Partido dos Trabalhadores (nas décadas de 1970 e 1980, antes de tomarem o poder federal, e também em decorrência da Operação Lava Jato) quanto pelos integrantes da chamada “Nova Direita”, em especial por Olavo de Carvalho e sua casta de iniciados.

Giglioli mostra-nos então, como exemplo, o caso do escritor italiano Antonio Moresco, cujo

“carisma autoral foi construído, mais do que sobre a indiscutível capacidade literária, sobre o seguinte curto-circuito de paralogismo: ‘eu, um excluído, ainda acredito na possibilidade da grandeza literária, enquanto vocês poderosos — escritores consagrados, críticos coroados, funcionários editoriais cínicos e desiludidos — já não acreditam: assim, o fato de vocês não me publicarem demonstra que sou um grande escritor, porque é evidente que vocês se comportam assim para não serem desmentidos. O silêncio de vocês é o meu coroamento. Me autoproclamo um grande escritor. E escolherei autonomamente meus companheiros, desde que não sejam suficientemente outros para que não possam às vezes me criticar, o que em minha língua equivale à traição’. O que se seguiu (ainda que não apenas por isso) foi que Moresco teve seus livros publicados pelas principais editoras italianas, além de ter reunido em torno de si uma fileira de admiradores, dentre os quais escritores e críticos de peso. Tudo de boa-fé, o que é ainda mais significativo. Uma história de sucesso exemplar num cenário de tantos outros sofrimentos destinados a permanecer obscuros, do qual a internet é ao mesmo tempo o arquivo e o cemitério”.

No Brasil, praticamente todos os intelectuais usaram desse “paralogismo de curto-circuito”, uma vez ou outra, seja para se firmarem na carreira, seja para se manterem com algum prestígio ou então amealharem um conjunto de discípulos que aceitassem, sem qualquer questionamento, viver dentro de um “campo de distorção da realidade”.

Ser uma vítima do intelecto desprezado, para os que se valem desse recurso, é o que os legitima a que não tenham qualquer responsabilidade sobre seus atos e sobre o que escrevem, inclusive e particularmente nas áreas de comentários das redes sociais. No final, o que os redimirá será o projeto político ou intelectual que, dentro de um determinado tempo rumo a um futuro mais do que incerto, provará aos outros o seu valor. Contudo, isto é apenas uma parte do problema — questão que se agrava ao tratarmos desse assunto espinhoso sob um dilema mais extremo da sociedade: a relação inerente entre raça, violência e vitimização.

2.

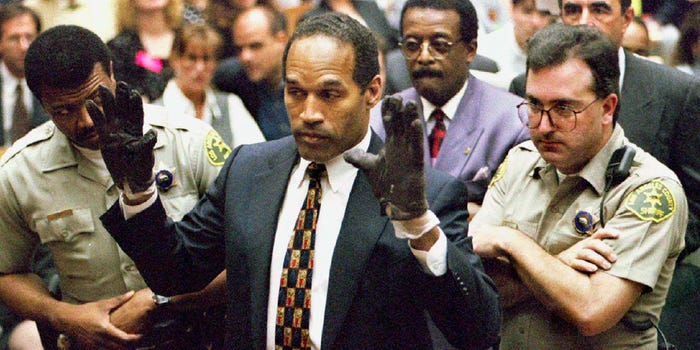

Nenhum caso levou esta relação perturbadora a terreno mais sensacional (e sensacionalista) do que a triste história que envolveu o atleta americano Orenthal James Simpson, conhecido publicamente como O.J. Simpson e também chamado, entre seus fãs mais ardorosos, pelo carinhoso apelido de “The Juice”.

No dia 12 de junho de 1994, a ex-esposa de Simpson, Nicole Brown, e um colega dela, o garçom Ron Goldman, foram encontrados mortos à frente da residência dela, localizada em um bairro nobre de Los Angeles, Brentwood. Ambos foram assassinados a facadas, sendo que a cabeça de Nicole fora quase decepada devido à violência do golpe. Não muito longe dali, mais ou menos no mesmo horário em que ocorreram os homicídios, O.J. Simpson saia de casa para o aeroporto, rumo a um evento em Chicago.