#OFimDeUmMundo

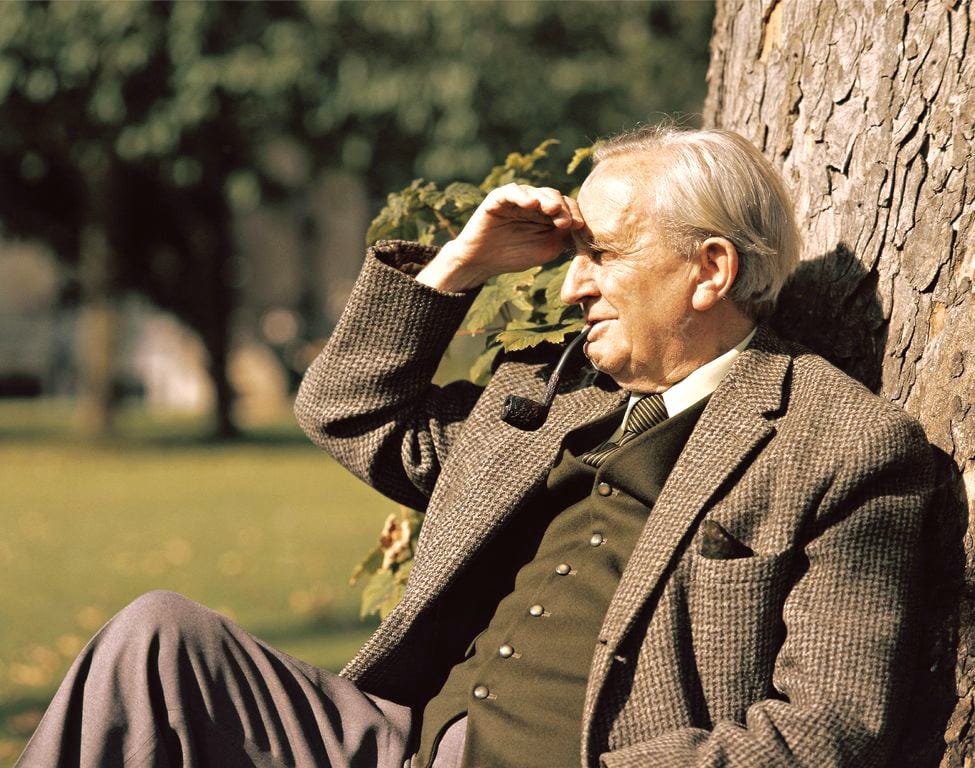

Hoje é aniversário de JRR Tolkien, o autor da maior saga do século XX: "O Senhor Dos Anéis".

1.

Nunca houve um livro mais mal interpretado no século XX do que O Senhor dos Anéis (The Lord of the Rings), de J.R.R. Tolkien. Seus detratores afirmam que é “um livro muito mal escrito”, sem “a angst de um Wagner”, com “insinuações homossexuais”, “uma pura babaquice de criança”, “uma historinha da carrochinha com duendes e elfos”, terminando na mais interessante das conclusões — “mais um negócio que prova o seguinte ditado: ‘a cada minuto nasce um otário’”. Mas o pior mesmo são justamente os seus defensores, fãs que levam o mundo criado por Tolkien durante sessenta anos a uma realidade que nunca existiu, fantasiosa, um meio para a fuga da vida que se transforma em estéril fanatismo e em tudo o que seu criador não queria.

Nem Finnegans Wake, de James Joyce, teve essa sorte. Pelo menos, seus (poucos) leitores sabiam que tudo aquilo era um sonho, uma alucinação de trocadilhos que, somente depois de mil e uma leituras, se tornava a famosa aventura da linguagem pretendida pelo bardo irlandês. Mesmo com o sucesso da adaptação cinematográfica de Peter Jackson na primeira década dos anos 2000, um projeto gigantesco com milhões de merchandising envolvidos, mas que não transmite nem um átomo da emoção que percorre os livros, a confusão em torno da obra ainda impera.

As livrarias ficam lotadas de pessoas que compram os tomos de 1.500 páginas, com os olhos esbugalhados, perguntando aos vendedores — “Qual é a história deste livro?”. E o vendedor, até para explicar a si mesmo o fato daquele mastodonte ter virado best-seller, fala que é sobre um hobbit chamado Frodo Bolseiro, que tem de destruir um Anel que dará a Sauron, o senhor dos anéis do título, um poder ilimitável sobre a Terra-Média, mundo que, na verdade, não é uma fantasia paralela, mas a Europa de cinco mil anos atrás, muito antes da humanidade pensar em Platão, Aristóteles e Jesus de Nazaré. O que Tolkien desejava com esse fiapo de história é o xis da questão e a origem de toda a desinformação que ronda a sua obra. A sua intenção, desde que participou da Primeira Guerra Mundial, e começou a esboçar a ideia de uma saga, que depois seria conhecida como O Silmarillion, era elaborar um novo mito o qual pudesse aproximá-lo da verdadeira Criação.

Para isso, temos de conhecer ninguém menos que o próprio Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien nasceu na África do Sul, na vila de Bloemfontein, no dia 3 de janeiro de 1892, filho de Arthur e Mabel Tolkien. A orfandade atingiria o garoto quatro anos depois, com a morte do pai em 1896, por causa de uma febre reumática, contraída em Bloemfontein enquanto o resto da família já havia imigrado para Birmingham, na Inglaterra. Ronald e seu irmão, Hilary, foram educados pela família da mãe, e foi mais ou menos nessa época que o pequeno Tolkien começou a se interessar pela arte de histórias, lendo contos de cavaleiros, lendas de dragões e muito Hans Christian Andersen. É durante a primavera de 1900 que Mabel Tolkien toma uma decisão que irá influenciar a vida de todos ao seu redor, inclusive a do seu filho Ronald: decide tornar-se católica, o que provocou a fúria instantânea no avô de Tolkien, metodista empedernido. As dificuldades financeiras e a pressão da família levaram Mabel ao esgotamento físico, agravado por uma diabetes fulminante que, mal cuidada, a fez falecer no dia 14 de novembro de 1904.

Duas coisas ampararam o jovem John Ronald da perda devastadora: a religião e a descoberta das línguas, especialmente a galesa. E se não fosse pelo padre Francis Morgan, grande amigo de sua mãe, ele nunca conheceria a mulher que seria sua esposa até o fim da vida: Edith Bratt. Morgan pôs os dois irmãos numa pensão sombria na Duchess Roas, 37, e foi lá que Tolkien conheceu Edith, uma moça bonita, baixa, esguia e de olhos cinzentos, além de ser dois anos mais velha que Ronald.

A história de amor entre J.R.R. Tolkien e Edith Bratt mostra a determinação de um autor que criaria uma das personagens mais perseverantes da literatura, Frodo Bolseiro. Prestes a ganhar uma bolsa de estudos pela Universidade de Oxford para o curso de filologia (então Tolkien já tinha escolhido o estudo das línguas como seu meio de vida), Ronald era pressionado pelo padre Morgan a não ver mais Edith até que entrasse na maioridade. Durante quatro anos, Tolkien só se correspondeu com Edith por cartas, e o que era uma aventura amorosa de dois jovens tornou-se um romance frustrado, com todas as pieguices e impossibilidades que levam este tipo de enlevo, por mais impossível que pareça, e que se deve à perseverança que mantém o espírito vivo. Como os obstáculos fazem parte desse tipo de história, Tolkien, ao voltar de Oxford, escreveu uma carta apaixonada a Edith, pedindo-a em casamento (“Quanto mais até que possamos nos unir diante de Deus e do mundo?”, ele perguntava com aquela impaciência típica dos amantes) — sem saber que ela iria casar-se com outro homem chamado George Field.

Antes que o leitor pense que Tolkien enfrentou o sr. Field em um duelo, é bom esclarecer que a única coisa que Ronald fez foi voltar a Birmingham, encontrar-se com Edith e, depois de uma conversa de duas horas, convencê-la a desistir do casamento. John Ronald não tinha um temperamento vulcânico, romântico ou mesmo intenso. Era o sujeito mais calmo de Oxford, e seu maior desejo era escrever poemas sobre mitos gaélicos e germânicos. Adorava reunir-se com seus amigos, beber cerveja, fumar um cachimbo, recitar versos de Sir Gawain and The Green Helmet (sua obra favorita, junto com Beowulf). Era Bilbo Bolseiro em pessoa, e sua tranquilidade no Condado em Oxford só poderia acabar com a Primeira Guerra Mundial.

A experiência do combate foi crucial para Tolkien. Pela primeira vez, ele se confrontava com o rosto da morte. Antes de embarcar para França, como membro do 13° Batalhão, casou-se com Edith numa quarta-feira do dia 22 de março de 1916. O mesmo batalhão foi dizimado na Batalha do Somme, e Tolkien, que não foi para a linha de fogo, mas contraiu a “febre das trincheiras”, ficou acamado durante dias numa enfermaria do exército, e foi lá que, com a história de Beren e Luthién, deu início à sua mitologia, num livro que só chegaria postumamente nas mãos do público mais de sessenta anos depois, com o título de O Silmarillion.

2.

Mas foi somente em 1934 que J.R.R. Tolkien pôde dar o primeiro fruto de sua mitologia — um fruto tímido, diga-se de passagem. Até então, O Silmarillion era um punhado de páginas desconexas, reunidos sob o vago nome de “O Livro dos Contos Perdidos”, e só a história de Beren e Luthién o satisfazia plenamente. Era o conto em que narrava o que acontecera com ele e Edith, com toda uma linguagem pomposa emoldurando o mito. Não à toa que Tolkien, já velho, pediu ao seu filho Christopher, que o enterrasse com Edith com as lápides escritas somente “Beren” (para Ronald) e “Luthién” (para Edith).

E foi o mesmo Christopher, o homem que comandou o espólio do pai (falecido em 2020), o grande responsável pela criação de Bilbo Bolseiro. Tolkien queria contar uma história ao seu primogênito antes de ele ir dormir, mas uma história de sua própria pena. Foi então que, numa noite, entre uma baforada e outra de cachimbo, escreveu a seguinte frase: “Num buraco vivia um hobbit”. Que raios era um hobbit? Então veio a imagem de um ser pequeno, peludo, fumante inveterado de tabaco que se envolve numa odisseia insólita na qual luta com um dragão e com um outro ser chamado Gollum, e acaba encontrando um anel mágico.

O Hobbit foi lançado em 1937, com estrondoso sucesso nas vendas de Natal, transformando-se em um clássico da literatura infanto-juvenil. É um livro claramente escrito para crianças, com uma trama mais ou menos elaborada, personagens superficiais, com uma prosa límpida e clara, mas sem nenhuma amostra que teria sido feito por um erudito de Oxford. Até hoje, O Hobbit é responsável pelo grande número de confusões envolvendo O Senhor dos Anéis, pois, em primeiro lugar, todos acham que o segundo é uma continuação do primeiro, já que Bilbo retorna à trama e descobrimos a verdadeira natureza do anel. Todavia, é um outro grande engano: O Senhor dos Anéis não é sequer uma continuação da mitologia que Tolkien pretendia criar. Para ser mais exato, trata-se do relato de um fim daquele mundo em particular, o mundo de magia que cerca a Terra-Média.

A história de Bilbo Bolseiro era um mero apêndice numa saga que nunca teve a intenção de ter um final feliz. Tolkien sabia que, para um mito ser verossímil, uma dose de tragédia era necessária. E toda a tragédia envolve personagens que confrontam suas vontades individuais com as leis divinas — o que significava, para Tolkien, católico e papista devoto, um homem profundamente religioso, que sua criação lidaria com o velho e bom tema da batalha do Bem contra o Mal.

Claro que a ideia não germinou tão depressa. Apesar dos pedidos do editor Stanley Unwin de um “novo Hobbit”, Tolkien só conseguiu terminar O Senhor dos Anéis após doze anos de fatigante trabalho. Quem lhe ajudou muito na maturação da ideia foi outro scholar, C.S. Lewis. Irlandês de nascimento, Lewis — apelidado pelos amigos de “Jack” — era um profundo conhecedor de mitologia nórdica e da lógica aristotélica, mas sua amizade com Tolkien realmente cresceu por causa de suas preocupações religiosas. Ele se considerava um ateu, e depois de um tempo tornou-se agnóstico, flertou com o gnosticismo e, segundo o próprio Jack, foi Tolkien quem o ajudou a compreender o cristianismo, numa conversa ocorrida no dia 19 de setembro de 1931.

O que acontece nessa conversa é um dado biográfico importante na vida de Tolkien para quem quiser entender corretamente O Senhor dos Anéis. Mas, antes, precisamos compreender o companheirismo de Tolkien e Lewis, uma das amizades mais frutíferas do século XX, e que mostram aos imbecis de hoje que a lealdade e o respeito entre dois amigos não são, em hipótese nenhuma, uma insinuação homoerótica— como pensam muitos ao lerem as passagens entre Frodo e Sam Gamgi. Os dois faziam parte de um grupo de intelectuais em Oxford chamado “The Inklings” — e tanto Tolkien como Lewis recitavam seus poemas e discutiam sobre os estudos que cada um fazia sobre Beowulf ou sobre a natureza do mito. Obviamente, esse era o assunto que mais preocupava Tolkien, e foi justamente numa discussão sobre esse tópico que ficou provada para Lewis a verdade intrínseca do Cristianismo. O biógrafo de Tolkien, Humphrey Carpenter, detalha a conversa fundamental:

Era uma noite tempestuosa, mas eles seguiram em frente, pela Addison´s Walk enquanto discutiam o propósito dos mitos. Lewis, apesar de já ser um crente, ainda não conseguia compreender a função de Cristo no cristianismo, não conseguia perceber o significado da Crucificação e da Ressurreição. Disse que tinha de entender o propósito desses eventos — ou, como diria mais tarde numa carta ao um amigo, ‘como a vida e a morte de Outra Pessoa (quem quer que fosse) há dois mil anos pode ajudar-nos aqui e agora — exceto na medida em que seu exemplo nos possa ajudar’.

À medida que a noite passava, Tolkien e Dyson [um outro amigo dos dois, também cristão] mostraram-lhe que estava fazendo uma exigência totalmente desnecessária. Quando encontrava a ideia de sacrifício na mitologia de uma religião pagã, ele a admirava e se emocionava com ela; a ideia da deidade que morre e renasce sempre tocara sua imaginação desde que lera a história do deus nórdico Balder. Mas dos Evangelhos (diziam eles) ele estava exigindo algo a mais, um significado claro além do mito. Não poderia transferir seu apreço comparativamente tácito pelo mito para a história verdadeira?

Mas, disse Lewis, mitos são mentiras, mesmo que sejam mentiras envoltas em prata.

Não, disse Tolkien, não são.

E, indicando as grandes árvores do bosque de Magdalen cujos ramos se curvavam ao vento, enveredou por uma linha diferente de argumentação.

Você chama uma árvore de árvore, disse, e não pensa mais na palavra. Mas não era “árvore” até que alguém lhe desse esse nome. Você chama uma estrela de estrela, e diz que é só uma bola de matéria que se move numa trajetória matemática. Mas isto é meramente como você a vê. Nomeando e descrevendo as coisas dessa maneira, você está apenas inventando seus próprios termos para elas. E assim como a fala é uma invenção sobre objetos e idéias, assim também o mito é uma invenção sobre a verdade.

Viemos de Deus (continuou Tolkien), e inevitavelmente os mitos que tecemos, apesar de conterem erros, refletem também um fragmento da verdadeira luz, da verdade eterna que está com Deus. De fato, apenas ao fazer mitos, ao se tornar “subcriador” e inventar histórias, é que o Homem pode se aproximar do estado de perfeição que conhecia antes da Queda. Nossos mitos podem ser mal orientados, mas dirigem-se, ainda que vacilantes, para o porto verdadeiro, ao passo que o “progresso” materialista conduz apenas a um enorme abismo e à Coroa de Ferro do poder do mal.

(…)

Quer dizer, perguntou Lewis, que a história de Cristo é simplesmente um mito verdadeiro, um mito que nos afeta da mesma forma que os outros, mas um mito que realmente aconteceu? Nesse caso, disse ele, começo a compreender.

(…)

Doze dias depois, Lewis escreveu ao amigo Arthur Greeves: ‘Acabo de converter-me da crença em Deus à crença definitiva em Cristo — no cristianismo. Tentarei explicar isto em outra ocasião. Minha longa conversa noturna com Dyson e Tolkien teve muito a ver com isso’.

(…)

E Tolkien escreveu no seu diário: ‘A amizade com Lewis compensa muita coisa, e além de dar prazer e conforto constantes me fez muito bem pelo contato com um homem ao mesmo tempo honesto, valente, intelectual — um erudito, um poeta e um filósofo — e um amante, ao menos após uma longa peregrinação, de Nosso Senhor’.

3.

“Por muito tempo, ele foi o meu único público”, disse Tolkien, reconhecendo a dívida que tinha com Jack Lewis. Foi em sua homenagem que ele escreveu o poema que seria o germe de seu pensamento em relação a O Silmarillion e O Senhor dos Anéis — “Mythopoeia”. Ele o leu numa conferência proferida em St. Andrews no dia 8 de março de 1939, dois anos depois do sucesso de O Hobbit. Como o tema era justamente “o conto de fada”, parece que Tolkien queria provar ao público e a si mesmo que não era um escritor de livros infantis, mas sim um erudito, que estava “por dentro da língua”, e que podia criar suas próprias teorias sobre a função de um contador de histórias. “Mythopoeia” era o ponto crucial de suas ideias:

“The heart of man is not compound of lies

but draws some wisdom from the only Wise

and still recalls Him. Though now long estranged,

Man is not wholly lost of lordship once he owned:

Man, Sub-creator, the refracted light

through whom is splintered from a single White

to many hues, and endlessly combined

in living shapes that move from mind to mind.

Though all the crannies of the world we filled

with Elves and Goblins, though we dared to build

Gods and their houses out of dark and light,

and sowed the seed of dragons — ´twas our right

(used of misused). That right has not yet decayed:

we make still by the law in which we´re made”.[O coração do homem não se compõe de mentiras,

mas retira alguma sabedoria do único Sábio,

e ainda O relembra. Embora há muito alheado,

o Homem não está totalmente perdido ou mudado.

Degradado talvez, mas não estronado,

mantém os farrapos do domínio outrora seu:

o Homem, Subcriador, a luz refratada

através da qual um único Branco se fende

em muitos tons, e infinitamente combinada

em formas vivas que se movem de uma mente à outra.

Embora tenhamos preenchido todas as frestas do mundo

com Elfos e Duendes, ousado moldar

Deuses e suas casas com a escuridão e a luz,

e semeado a semente de dragões — era nosso direito

(usado ou abusado). Esse direito não decaiu:

ainda criamos pela lei na qual fomos criados.](Tradução de Ronald Eduard Kyrmse)

Neste poema está a ideia que Tolkien desenvolveria com maior amplitude e sucesso em O Senhor dos Anéis. Havia um fundo cristão em todo esse exagero de teorias que só poderia dar certo na hora de narrar uma história. “O cristão”, disse ele, “pode agora perceber que todas as suas inclinações e faculdades têm um propósito, que pode ser redimido. É tão grande a graça que recebeu que agora talvez possa ousar que, com justiça, que na Fantasia ele realmente pode assistir no desdobramento e enriquecimento múltiplo da criação”.

4.

Enquanto Tolkien preparava os fundamentos do seu mito, C.S. Lewis se preocupava mais com o que poderia acontecer com o nosso sistema solar. Concebidos anos antes do lançamento consagrador de As Crônicas de Nárnia — a saga que lhe daria a imortalidade literária — , os três tomos da chamada “Trilogia Cósmica” — Além do Planeta Silencioso (1938), Perelandra (1943) e Aquela Fortaleza Medonha (1945) –, mostram que o grande apologeta cristão foi, antes de tudo, um dos grandes pioneiros da ficção científica moderna, mas ao mesmo tempo subverteu-a de tal modo que, até hoje, ninguém conseguiu repetir o seu feito.

Sem dúvida, Lewis era fascinado pelo gênero; porém, também o via com alguma suspeita. Para ele, o que lhe interessava não eram apenas os aspectos fantásticos e tecnológicos ou a trama repleta de peripécias e reviravoltas. Sua maior obsessão era a mesma de Tolkien: a de criar um mundo particular, incrivelmente complexo, um espelho da nossa realidade para nos fazer encontrar alguma transcendência. Como o próprio comenta em um clássico ensaio intitulado “Sobre Histórias”, o importante é registrar uma “dialética vivida” na estrutura do romance a ser escrito, tornando o cosmos uma “região” onde a existência de “outros planetas” serve para a eficácia da “ficção interior”, uma vez que “nenhuma estranheza meramente física ou distância apenas espacial perceberá essa ideia de alteridade, que é o que estamos sempre tentando entender em uma história sobre viajar pelo espaço: você deve entrar em um outra dimensão. Para construir ‘outros mundos’ plausíveis e ativos, você deve se basear no único ‘outro mundo’ real que conhecemos: o do espírito”.

Portanto, a Trilogia Cósmica cumpre o adágio latino: De te fabula narratur. A história fala de todos nós. Este é o eixo que molda a estrutura do primeiro volume do ciclo espacial, Além do Planeta Silencioso. No caso, o planeta do título é a própria Terra, exilada no cosmos. No centro da história, temos a viagem espacial do professor de filologia Ransom (justamente inspirado em Tolkien, que, na época, o instigou a cumprir uma aposta sobre quem escreveria melhor um livro no estilo H.G.Wells), que, sequestrado pelo físico Weston, se vê no planeta Marte (apelidado de Malacandra). Ali, descobre que todos os mitos narrados pelos seres humanos são reflexos distorcidos de uma verdadeira batalha que sempre existiu pela alma de cada habitante do universo.

Este tema continua no segundo volume, Perelandra, que, na cosmologia de Lewis, seria o verdadeiro nome para o planeta Vênus. Desta vez, fica nítido que Ransom é o filólogo que foi chamado por alguma espécie de Providência divina para “resgatar” a raça humana da nova queda que ela enfrentaria, se ele não impedisse a tentação demoníaca a qual o Rei e a Rainha deste planeta sofrerão se caírem nas mãos de um Weston completamente possesso por forças irracionais, maquiadas com o disfarce da mais perfeita racionalidade. A jornada ficcional serve como pretexto para Lewis brincar não só com o gênero da ficção científica, mas também para usar e abusar dos seus dotes de scholar de Cambridge e Oxford, com referências cifradas à teologia cristã e aos clássicos da literatura ocidental, como A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e Paraíso Perdido, de John Milton.

Contudo, o leitor não deve ver estas estratégias como as preocupações de um beletrista. A obra de C.S. Lewis, independentemente de alguns esquematismos dramáticos, sempre teve um leitmotiv perturbador que o orientou da primeira à última linha. Trata-se do fato de que todos nós somos vítimas, direta ou indiretamente, de um combate espiritual que está muito além do nosso controle — e sobre o qual, muitas vezes, não podemos fazer absolutamente nada. Isso fica evidente no terceiro tomo da trilogia, Aquela fortaleza medonha, cuja inspiração literária é nada mais, nada menos que o épico inspirado nas lendas dos Cavaleiros da Távola Redonda — no caso, A Morte de Arthur, de Sir Thomas Mallory.

Aqui, Lewis constrói minuciosamente o drama de um casal de intelectuais ingleses, Jane e Mark Studdock, que se vê enredado numa vasta conspiração cientificista comandada pelo INEC (Instituto Nacional de Experimentos Coordenados, que, no original, chama-se NICE, numa dessas piscadelas irônicas que só um irlandês de Belfast era capaz de fazer). O Instituto pretende instaurar na Inglaterra uma “tirania dos especialistas” que não deixa nada a ver aos impérios totalitários do nazismo e do comunismo. Porém, agora, fará isto não por meio da força, e sim por meio da união entre ciência e magia, simbolizada pelo espectro do mago Merlin, enterrado, mas não morto, em um terreno que tem uma importância simbólica para o INEC. Nesse meio tempo, enquanto Mark mergulha cada vez mais no lodo moral da burocracia científica — que não tem nada a ver com a verdadeira ciência —, Jane se envolve com uma comunidade que combaterá o Instituto, liderado por um importante e misterioso personagem que já marcava presença nos dois romances anteriores da Trilogia.

Aquela fortaleza medonha é, com certeza, a obra-prima literária de C.S. Lewis. Ele só conseguiria fazer algo semelhante, naquela mesma época, com Cartas de um Diabo a seu Aprendiz (1942), mas sem a mesma ambição ou escopo. O episódio final da Trilogia Cósmica é a dramatização de várias ideias, agora levadas às últimas consequências, que foram esboçadas em A Abolição do Homem (1943), um dos livros mais duros e proféticos já escritos no século XX. Em todos eles, notamos como Lewis revela-nos o combate espiritual que existe no palco deste mundo para depois confirmar que a única maneira de recuperarmos algum controle sobre tudo isso é abandonar-se por completo — e permitir que a graça divina atue quando não há mais esperança. Todavia, essa experiência só pode ser adequadamente compreendida se ela for registrada por meio de uma sensibilidade apropriada, moldada pela arte. Eis a importância da literatura na obra de Lewis, não só como diversão, mas sobretudo como o fundamento de uma imaginação moral.

Esta imaginação é o único trunfo que temos contra a tirania dos especialistas que hoje domina o nosso cotidiano. Se eles vencerem, perderemos as nuances de um combate espiritual que, apesar de ser invisível, é o que nos liberta dos “círculos íntimos”, responsáveis pelos nossos grilhões de consciência. Só um coração partido, sem nenhum grupo para apoiá-lo, reconhece que o universo inteiro não passa de uma casca de noz. E, graças a esta amarga lição, C.S. Lewis conseguiu transformar a ficção científica em um instrumento artístico para contemplarmos o mistério do espaço que ainda nos assombra e nos fascina.

5.

É neste ponto, abordado por Lewis, que começa a se entender a tragédia intrínseca a O Senhor dos Anéis, sem deixarmos de lado o fato de quem era o homem Tolkien e como ele pensava o cosmos. Apesar de viver no século XX, J.R.R. Tolkien era alguém que tinha nada a ver com o pensamento moderno que impregnou nossa civilização. Era um peixe fora da água: católico quando sua Igreja passava pela maior crise espiritual de sua existência durante a Segunda Guerra Mundial; papista quando a figura do Papa era levada a descrédito total; conservador em gostos literários quando todos se impregnavam de “fluxo de consciência” e de “estilos fragmentados”; obcecado pela verdade dos mitos quando o mito era utilizado como paródia por James Joyce e T.S. Eliot. Somado a tudo isso, temos a revolução urbana, a decadência dos valores tradicionais e a sensação de que, com o advento do nazismo e a descoberta dos campos de concentração, o fim de um mundo se aproximava com o ritmo inexorável do fatalismo. A Europa não seria mais como antes — e realmente a obra de Tolkien exala um profundo cheiro de nostalgia, no qual a saudade de um universo que não existe mais dá lugar ao empobrecimento do espírito humano.

Este é o assunto de O Senhor dos Anéis, e o próprio Tolkien não fazia reservas em confessar o tema central do livro, não hesitando em colocá-lo lado ao lado dos grandes épicos da literatura, de Homero a Hermann Broch. Em um documentário para a BBC, Tolkien, já com seus setenta e oito anos, o sucesso o perseguindo à sua porta (hippies invadiam o seu jardim em Oxford só para perguntar qual era a natureza da estranha erva que Frodo fumava), escuta a pergunta simples do entrevistador: “Poderia-nos dizer, sr. Tolkien, qual é o verdadeiro tema de O Senhor dos Anéis?”. E Tolkien dá uma baforada no cachimbo (ele próprio se reconhecia como um hobbit) e responde: “O tema de O Senhor dos Anéis é o que todos as epopeias falam sem exceção: a morte inevitável”.

Por morte, entenda-se dor e sofrimento, e esses dois são o cerne do maior problema que persegue o ser humano desde o início dos tempos: o problema do Mal. Moldado por sua visão católica do mundo, Tolkien não queria, em hipótese nenhuma, que seu trabalho fosse visto como uma alegoria ou como mera fantasia. Infelizmente, tanto os seus críticos como seus defensores caíram nos dois erros. Com um início banal, mostrando a vida no Condado e nos apresentando Frodo Bolseiro, o sobrinho de Bilbo, o hobbit que roubou de Gollum o anel mágico, O Senhor dos Anéis parece que será mais um conto de fadas no melhor estilo “eu acredito em duendes”. Mas é com a entrada do mágico Gandalf, o Cinza, que a história dá sua primeira virada. Gandalf chega na festa de aniversário de Bilbo, que, sem mais, nem menos, dá o anel de presente a Frodo, e desaparece na frente de todos os convidados. O sobrinho fica espantado com o comportamento do tio, mas realmente se assusta quando o mago conta sobre o que é realmente o anel que seu tio lhe dera. Aquele pequeno objeto aparentemente inofensivo é o Um-Anel, forjado entre inúmeros anéis por Sauron, o Lorde das Trevas que vive na Terra de Mordor, e o único que pode dá-lo o poder total.

6.

Estão lançados os dados. Depois dessa revelação, o que se segue são 1.500 páginas em que Frodo Bolseiro terá de destruir o Um-Anel no Monte da Perdição, e para isso ele tem de resistir aos ataques dos assustadores cavaleiros negros de Názgul, às batalhas contra repelentes orcs, às mordidas de aranhas gigantescas, a um patético Gollum (que deseja o seu anel de volta a qualquer custo) e ao olho de Sauron, sempre onipresente, sempre misterioso. Claro que esquecemos de um detalhe: Frodo deve resistir à tentação do Anel que, com seu brilho, atrai ao portador a ilusão de que terá todo o poder do mundo.

A odisseia de Frodo, acompanhado pelos amigos Sam, Pippin e Merrin, é o mote para Tolkien descrever, com minúcias de historiador, um mundo que está prestes a acabar. E ali ele encontrará diversas raças, como os humanos, os elfos e os anões, todos interessados para que o anel não caia nas mãos de Sauron. A profusão de seres “exóticos” pode levar o leitor a uma irritação constante — nem mesmo um outro colega de John Ronald, Hugo Dyson, aguentava mais quando ele começava a ler algumas páginas do livro, e logo suspirava: “Not another fucking elf!”. Mas Tolkien é suficientemente habilidoso para não exagerar nos aspectos estranhos dos seus personagens, humanizando-os com os valores comuns a qualquer ser vivo: amizade, lealdade, sacrifício, coragem e livre-arbítrio.

Por meio de seus encontros pela Terra-Média é que Frodo e o leitor se deparam com uma galeria memorável: além de Gandalf, temos Aragorn, Boromir, Gamgli, Legolas, Galadriel, Eówen, Theóden, e até mesmo Bill o Pônei. O Mal também tem sua força ao influenciar Saruman, o bruxo que deseja o anel para trair Sauron — e só por aí temos a noção de que acontecerá uma guerra extraordinária. Porque O Senhor dos Anéis é, em resumo, a crônica de uma guerra — mais precisamente, a Guerra do Anel, um evento histórico, segundo a mitologia de Tolkien, e que será o ponto derradeiro da Terra-Média.

Contudo, é na visão peculiar que Tolkien tem do problema do Mal que ele agarra os leitores pelo pescoço. Talvez junto com Doutor Fausto, de Thomas Mann, O Senhor dos Anéis é o livro que retrata, com clareza exemplar, como o maligno se dissemina no coração das pessoas. Sauron nunca aparece fisicamente; porém, ele está sempre presente, seja por meio dos cavaleiros de Názgul, das nuvens escuras que dominam a paisagem da Terra-Média ou no vislumbre do próprio olho quando Frodo toma sua decisão solitária no Trono da Visão. No entanto, Sauron não é o Mal encarnado. Temos também Gollum, Saruman, os monstros Balrog e Laracna — e, obviamente, o próprio Anel que é um personagem com vida própria, e tenta os inocentes com suas promessas falsas de poder absoluto.

Pouco a pouco, o que deveria ser uma história para crianças na mente do leitor desavisado, transforma-se em uma saga sobre o Poder. E onde estará a ordem, o Bem que tudo move? É aqui que entra a visão católica de Tolkien. No momento em que menos se espera, do lugar mais improvável, da pessoa menos preparada, vem a luz. Quem, em sã consciência, pode imaginar que será um anão peludo que carregará tamanho fardo? Isso lembra uma outra história, quando perguntaram sobre um sujeito que pregava a respeito de um outro reino — O que vem de bom de Nazaré?

O Mal é onipresente, mas não é onipotente. No decorrer da História, vemos fiapos de luz entre as trevas, traços de esperança quando tudo parecia estar perdido, decisões certas quando tudo caminhava para o lado errado. O Bem sempre aparece do modo mais insólito, mais ilógico, mais alucinante — e mais dolorido. Não são decisões feitas com simples mágica ou fugas da realidade. Gandalf, por exemplo, é mais um sábio que entende a lógica do mundo do que propriamente um mago superpoderoso: na hora em que enfrenta o demônio Balrog, ele sequer usa um truque. Frodo, ao perceber que o seu mundo terminará de qualquer maneira mesmo se cumprir sua missão, decide realizá-la sozinho para que as coisas não tenham um fim trágico, e a única coisa que torna a resolução mais suportável é a ousadia de Sam ao acompanhá-lo até a Terra de Mordor.

7.

Tolkien faz uma meditação intensa, em seu livro de “fantasia”, sobre a busca de um sentido, da restauração de uma ordem. A vida é uma interminável peregrinação, de uma aventura única em que todos têm uma missão, e ela deve ser cumprida, não importa o quão impossível. Assim, o que se tem nas mãos é uma dessas experiências-limites da literatura na qual o prazer da leitura transforma O Senhor dos Anéis numa obra única do século XX pela capacidade de prender o leitor a cada página virada, à espera de que essa jornada termine de alguma maneira — mesmo sentindo a implacável tristeza de que tudo que estamos lendo é, no fundo, o relato do fim de um mundo.

Trata-se de uma obra-prima que deve ser lida por todos que acreditam que a literatura é uma forma de compreender os problemas do espírito, sem nenhum preconceito ou ideologia dogmática. E a grande ironia para os nossos tempos é que é justamente a visão cristã do autor que sedimenta um profundo senso de lealdade entre os personagens e a qual nos dias de hoje faz falta. Como o próprio Aragorn diz: “Enquanto formos leais aos outros e a nós mesmos, a Sociedade do Anel se manterá”. No nosso mundo, a saga de J.R.R. Tolkien, com sua sinceridade alucinante, permanece como um exemplo de fortaleza no exílio para aqueles que desejam educar, no futuro, as pessoas a não se renderem à tentação do Poder — e muito menos sucumbirem ao horror do Mal, mesmo que tudo leve à escuridão e à morte.

Esse mês eu vou ler pela quarta vez o Senhor dos Anéis. A última foi no verão de 2018, quando eu estava me recuperando de uma depressão e aquele volume único da trilogia virou meu refúgio. Por incrível que talvez possa parecer, naquele verão de 2018 a história, tão triste, significou esperança para mim. Vamos ver o que vou tirar dela agora. Obrigado, Martim, pelo grande texto!

Sobre o mal, o que mais me fascina na história é que [spoiler] o Frodo sucumbe ao anel no final, recusando-se a destruí-lo. Apesar de tudo, de toda a luta, os sacrifícios e atos de heroísmo, de saber o que precisa ser feito, no final, cai em tentação. A redenção se dá (o fiapo inesperado de luz entre as trevas) pela obsessão cega do Gollum, ele próprio totalmente consumido pelo mal. Essa conclusão da história é muito impactante e traz reflexões profundas.